“Dove sono” mi è capitato per caso tra le mani. Annunciato e poi prestato da Anna Maria Farabbi, un’amica, donna di cultura militante e poetessa appassionata. Lei ha riconosciuto e stabilito il filo che unisce me e l’autrice, entrambe legate ad un posto dell’anima che è la “Città nella valle”, che esiste davvero e ha un nome: Città di Castello. Entrambe, in modi e con strumenti diversi, lei da scrittrice di romanzi ed io da ricercatrice storica, abbiamo indagato quell’angolino di mondo piccolo piccolo, ma nel quale, in fondo, si riconosceranno, ne sono certa, in molti.

Questo libro somiglia ad un fiore. Ha radici, uno stelo e una corolla colorata. Le radici affondano nella “Città nella Valle”, nella “Valle felice”. Radici fitte ed intrecciate nella terra, nella vita di una famiglia “sfortunata”, ma anche di una famiglia come tante da quelle parti. Una famiglia che dalla terra fugge, che come il fiore trae linfa da essa, ma poi se ne discosta per poter vivere. Affronta il vento della vita e, direi, anche della Storia, costruendo uno stelo esile che si piega ai venti, che si lega a tanti altri fiori, ma non si spezza mai. Il suo unico scopo è dar vita al bocciolo, alla corolla colorata che a sua volta racchiude in sé una propria storia e un seme che alla terra, alla polvere, alla “sabbia” come dice l’autrice, tornerà, in una sorta di riconciliazione, per ricominciare.

Inizio questo breve articolo oggi, 25 aprile 2023, forse non a caso. Tra Liberazione e festa dei Lavoratori. In un certo senso questo romanzo esprime pienamente entrambe le conquiste. Racconta in una forma intima e coinvolgente quelle storie, ma è anche molto di più, è la storia di un percorso di liberazione di una donna, di una riconciliazione con le ave che anche per lei hanno combattuto una battaglia, la battaglia contro la miseria, il patriarcato; le regalano, inconsapevolmente, quell’emancipazione che a loro non è toccata in sorte. Paradossalmente l’autrice fugge da esse, con un iniziale sdegno e disprezzo, “persone che non potevano somigliarmi… Erano donne da non emulare”, non capendo il loro sacrificio, con una sorta di ingratitudine inconscia. Forse l’unica via per percorrere la propria strada, per andare con le proprie gambe. Fino a quando incontra quel “mostro” che la divora da dentro, che la tormenta, che le chiede conto. Quel mostro va affrontato, quel mostro sono quelle donne che le chiedono di raccontarle, riscattarle e comprenderle.

Ma non voglio fare la recensione di questo testo, invito a leggervi l’articolo della Farabbi in https://www.cartavetro.com/libri/stefania-scateni/ per quanto concerne gli aspetti poetici e letterari. Vorrei qui soltanto condividere le suggestioni che il bel romanzo di Stefania Scateni ha suscitato in me. È una sorta di ritorno alle origini, un ripensare anche ad un mio personale vissuto. Il ricordo di racconti ascoltati e chiesti più e più volte con curiosità alla mia nonna tabacchina che nella “Città nella Valle” viveva. La curiosità di una bambina e poi di un’adolescente affascinata da un mondo che le sembrava un po’ fiabesco, seppure nella sua crudezza. Così lontano dal suo mondo da sembrarle irreale. Negli anni ho pensato che quel tempo e quelle vite non dovessero restare confinate nel privato, meritassero una visibilità maggiore, una condivisione e uno studio più approfondito tanto da farne l’oggetto della mia tesi di laurea.

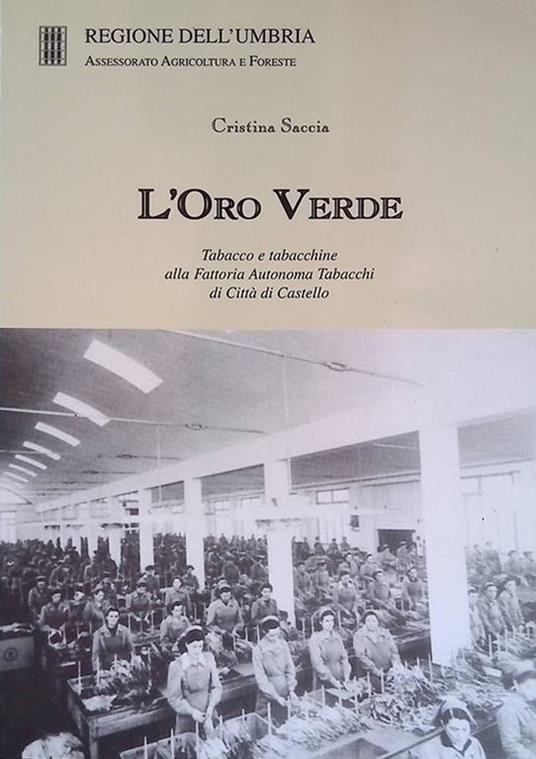

Qui mi preme sottolineare solo gli elementi storici del romanzo e i punti di contatto con le mie ormai più che ventennali ricerche sull’Alta Valle del Tevere, la coltura del tabacco in Umbria e, in particolare, il mestiere della tabacchina. “L’Oro Verde”, il mio primo saggio sulla storia del tabacco, prende proprio in esame la “Città nella valle” (Città di Castello) e la fabbrica dei “Tabacchi” (la Fattoria Autonoma Tabacchi) e le sue operaie.

Considero quello studio e la produzione che ne è scaturita, l’anello di congiunzione con questo romanzo. Il cerchio che si chiude. In fondo, negli anni, con la ricerca delle fonti, lo studio dei documenti, l’elaborazione dei dati, non cercavo altro che riscontro a quei racconti ascoltati da bambina. Per farlo avevo scelto gli strumenti dello storico, di per sé asettici e imparziali (o per lo meno così dovrebbero essere), ma l’essermi imbattuta in questo libro mi ha dato la consapevolezza che lo storico può arrivare fino ad un certo punto alla “verità”. Manca ad esso la possibilità di afferrare quella terza dimensione che rende i dati freddi e i documenti un po’ sbiaditi, vivi e tangibili. Manca la profondità dell’animo umano che solo la letteratura sa rappresentare.

Attraverso il genere letterario della saga familiare Stefania Scateni racconta di una generazione, più di una in realtà, di una cittadina di provincia e di una fabbrica che fa di quella realtà un sistema compenetrato e complesso di città-fabbrica, ma si tratta di una fabbrica particolare, che dalla terra trae direttamente la sua materia prima, il tabacco e la sua manodopera. Si configura il modello di possidente agrario che si trasforma in imprenditore industriale e di contadino che diventa operaio. In realtà più che di una trasformazione tout court si delinea una convivenza di modelli. Chi possiede la terra, la Fattoria è un consorzio di proprietari terrieri, è anche il padrone della fabbrica e chi vi lavora, nella maggioranza dei casi, viene dalle campagne circostanti, mezzadri inurbati o membri di famiglie coloniche, che integrano i proventi dell’agricoltura con il salario di operaio. La fabbrica e il suo indotto costituiscono la fonte principale di reddito della città.

I connotati temporali nel quale si muove questo modello, e anche gran parte del romanzo della Scateni, vanno dai primi del Novecento alla fine degli anni Sessanta dello stesso secolo, quando la meccanizzazione agricola rompe quell’equilibrio e libera manodopera che si rivolgerà ad altri settori produttivi e che migrerà verso territori più industrializzati.

Tutto ha origine tra il 1908 e il 1910, quando vengono create le prime Concessioni Speciali umbre, siamo in un contesto di monopolio statale della produzione. Tra queste la principale è quella del Sindacato Esportazione Tabacchi a Città di Castello. Nel 1911 il Sindacato viene rilevato da sei proprietari terrieri della zona, che danno vita alla Fattoria Autonoma Consorziale Tabacchi (FACT). Questa diverrà uno dei maggiori stabilimenti premanifatturieri italiani, con centinaia di agricoltori associati, oltre mille dipendenti e una produzione che, nell’immediato secondo dopoguerra, raggiungerà i 23.000 quintali di tabacco lavorato e 1.200 ettari coltivati. Nel 1970, la fine del monopolio statale sulla produzione del tabacco greggio darà l’avvio ad un processo di trasformazione che modificherà gli assetti strutturali del settore. L’attenzione dei produttori si focalizzerà sulla semplificazione dei passaggi della lavorazione, aprendo la strada alla meccanizzazione che ridurrà la manodopera, abbattendo costi di produzione e aumentando la competitività nel mercato libero.

Ma in cosa consiste la lavorazione premanifatturiera del tabacco? È una lavorazione lunga e complessa, ha inizio in autunno, dopo la raccolta e l’essiccazione delle foglie. Esse fanno il loro ingresso nello stabilimento dove subiscono la perizia da parte degli ispettori del Monopolio e dei periti dell’azienda che stabiliscono la qualità della materia prima. Per il Kentucky, come per il Sumatra, entrambi tabacchi da sigaro, è importante l’integrità della foglia, la sua lunghezza e il suo colore. Le foglie più pregiate sono quelle utilizzate come fascia di rivestimento del sigaro. Per il Bright, utilizzato per il trinciato da sigarette, invece, più importante è il colore e la finezza del tessuto fogliare che determina il gusto e l’aroma del prodotto.

Terminata la perizia inizia la complessa e meticolosa lavorazione della cernita. Essa si svolge in grandi sale, con banchi allineati in file ordinate, dove più che alla salubrità dell’aria per gli operatori si bada all’umidità giusta per mantenere l’integrità delle foglie. Le cernitrici – tutte donne – classificano per lunghezza, colore e integrità ogni singola foglia, raggruppandole poi in mazzetti omogenei, i mannocchi. Le raffinatrici verificano poi l’operato delle cernitrici e ordinano ulteriormente i mannocchi in base al colore.

Seguono le operazioni di incannamento, cioè il posizionamento dei mannocchi sulle aste da porre nei forni, il riessiccamento e la riumidificazione nelle celle termiche, in modo da dare alle foglie il giusto grado di umidità ed essere poste nelle botti senza sbriciolarsi. Una volta imbottati, i mannocchi vengono lasciati stagionare per alcuni mesi prima di essere consegnati alle manifatture dello Stato ed essere trasformati in sigari o sigarette.

La lavorazione del Bright, la varietà più diffusa in Umbria, è ancora più complessa. In questo caso le cernitrici devono distinguere ben 14 gradazioni di colore, variabile dal verde al giallo, e quattro tipi di lunghezze. La cernita è un’operazione che necessita di maestranze esperte, alle quali si richiede una considerevole concentrazione e un notevole sforzo della vista.

Per questa lavorazione le donne sono preferite agli uomini perché costano di meno in termini di salario e sono ritenute più adatte ad un lavoro ripetitivo, minuzioso e delicato. Se poi si ritiene che siano anche più malleabili degli uomini perché meno organizzate sindacalmente il gioco è fatto. In un quadro di agricoltura depressa, poco redditizia, con un’alta disoccupazione maschile – soprattutto nel secondo dopoguerra – la tabacchina diventa figura centrale per molte famiglie dell’Alta Valle del Tevere (la “Valle felice”).

Le tabacchine, così ben raccontate ed evocate nel romanzo della Scateni, diventano figure quasi mitiche in questo contesto. Considero il brano delle cernitrici anziane che istruiscono e confortano la giovane che deve affrontare di lì a breve il suo primo giorno in fabbrica un piccolo capolavoro di maestria letteraria. Sedute in “crocchio”, nel vicolo, sulla soglia delle case malsane del quartiere Mattonata, proprio a ridosso dello stabilimento. L’autrice di “Dove sono” trasforma un documento storico in dialogo ben riuscito e pieno di pathos. Forse mai accaduto nella realtà così come viene descritto, ma verosimile, direi vero più del vero. Si tratta in realtà della trasposizione in forma di dialogo di alcuni elaborati sul modo di cernire il tabacco che 74 tabacchine presentarono in occasione di un esame che la direzione della Fattoria fece loro sostenere nel 1923. Una sorta di prova finale di un corso di formazione ante litteram. Avevo rintracciato quei documenti nell’archivio storico aziendale e li avevo utilizzati, nelle mie ricerche, per descrivere il procedimento di selezione delle foglie del tabacco. Una fonte di prima mano di eccezionale valore che nel romanzo acquista ancora più forza.

E che dire del capitolo dedicato al piccolo Quinto e al viale antistante la fabbrica dove alle “sette meno cinque” c’è la “processione azzurra e marrone” delle tabacchine in divisa che entrano al lavoro, con la loro tristezza e i problemi di ogni giorno. Un momento quasi sacrale, dove nel vocio sommesso, si distinguono le preghiere delle tabacchine perché la giornata sia proficua e non ci siano intoppi o punizioni da parte delle capo operaie. In questa parte del romanzo prendono vita le lettere, quasi vere e proprie suppliche, che le donne inviavano alla direzione della Fattoria per essere assunte o reintegrate dopo il licenziamento. Anche in questo caso quei documenti ormai ingialliti, conservati negli archivi aziendali, prendono vita nei pensieri di quelle donne in fila e si mischiano ai pensieri liberi, sfogati prima di essere annientati dalla rigidità della disciplina aziendale, prima di essere inghiottiti dal rigoroso silenzio operoso.

Non sappiamo quello che è vero e quello che è verosimile, non ci è dato sapere quello che è romanzo, quello che è racconto tramandato o autobiografia, ma questo è quello che rende avvincente il romanzo. È una sorta di messaggio in codice per chi ha vissuto quel periodo e certamente si riconoscerà e ritroverà tra le righe, le pagine, ma è anche un messaggio oserei dire universale per chi non c’era.

Questo è un romanzo “dal di dentro”, l’autrice è immersa in quella storia, la racconta dall’interno, ne è completamente circondata e avvolta. Essa, al contrario dello storico, contamina la Storia con il suo sentire. Compie il lavoro opposto dello storico che, dal canto suo, deve mantenere un approccio asettico o, per lo meno, illudersi e illudere di poterlo fare.

Lo storico, nella sua ricerca, compie una sorta di autopsia, analizza corpi morti, seziona documenti statici, non respiranti, parole ormai pronunciate, stabilisce il “vero”. Questo il suo compito. Lo scrittore invece ridà fiato a quelle parole, vita a quei corpi, respiro ai pensieri e alle anime. La storia, come un’autopsia, è necessaria, ma la letteratura restituisce dignità e valore a quelle vite.

Bibliografia essenziale

Settimio Gambuli, L’industria del tabacco nel quadro dell’economia e delle lotte operaie nella provincia di Perugia, Bologna, 1951;

Loredana Capitani – Lucia Piras – Vanda Scarpelli “… è una storia lunga…”, (Lotte e coscienza di tabacchine umbre negli anni ’50), Quaderni Regione dell’Umbria, Serie consulta della donna, Perugia, 1983;

Cristina Saccia, L’oro verde. Tabacco e tabacchine alla Fattoria Autonoma Tabacchi di Città di Castello, Regione dell’Umbria, Assessorato all’Agricoltura e Foreste, Perugia 1999;

Fattoria Autonoma Tabacchi, 100 anni, Petruzzi Editore, Città di Castello 2011;

Rossella del Prete (a cura di), Tabacchine. Luoghi, archivi e memoria del lavoro delle donne, Crace, Narni 2011;

Rossella del Prete (a cura di), Dentro e fuori la fabbrica. Il tabacco in Italia tra memoria e prospettive, Franco Angeli, Milano 2012;

Lascia un commento