Capita che le mani incontrino un libro, una creante sconosciuta, la narratrice, e lo aprano con un primo cerimoniale: una pagina a caso, due righe. L’occhio attraversa con attenzione magnetizzata. Poi si ritrae, colpito, consapevole dell’urgenza di ricominciare la lettura dalla prima cellula dell’inchiostro. Afferra un cono di luce e lo pianta nel corpo di quell’opera perché è un viaggio assoluto da compiere.

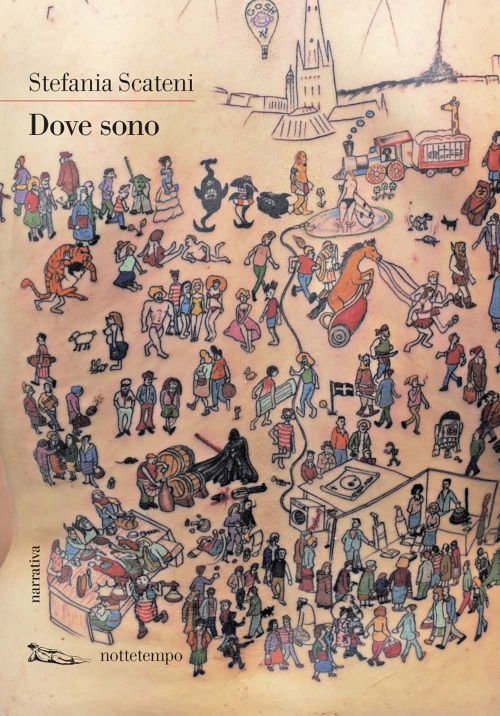

Questa è stata l’iniziale tensione tra me e Dove sono di Stefania Scateni. Più di un romanzo: una narrazione polisemica dentro cui il plurale dei fili si intrecciano componendo una scia di semi, appunto. Fiorenti.

Attraverso un passo apparentemente autobiografico, Stefania Scateni apre il mondo raggiungendone le radici. Chiarendole dal dolore, proprio e sociale.

Ma le donne ne sanno una più dei poeti, ne sanno una più di Atropo, la vecchia che taglia i fili delle vite umane. Quei fili tagliati, le donne li raccolgono e li intrecciano, li ordiscono in nuove trame, nuove vite, nuovi racconti,

Fattene una ragione.

Questa storia è come un fiume. Come i fiumi che non possono impedire alla loro acqua di scorrere, questa storia non può che essere raccontata. Sono io che te la devo raccontare, me l’hanno detto, me l’hanno chiesto un giorno afoso d’estate, era l’ora più calda. Sono venute allora, come la canicola e il cigolio delle pale del ventilatore che sudavano muovendosi come in un replay. Ero seduta a tavola, i gomiti appoggiati sull’incerata a fiori. Ero straniera in quella casa, in quel luogo. Ed è stato là che mi hanno chiesto di raccontare.

Questa è la storia di una famiglia.

Dopo il folgorante incipit estratto da Tom Robbins – “Io amo me stesso. Ma è amore non corrisposto” – sappiamo che l’inchiostro dell’opera nasce da un drammatico, se non tragico, dolore radicato e radicale. Dentro le prime righe del romanzo, si manifesta immediatamente la compresenza capitiniana, costituita da presenze che dal passato esigono di sfociare in voce e fluire. Voce corale femminile.

Stefania Scateni scrive con un pensiero arato di genere, con libertà, energia terragna, capacità di battere e levare il passato rendendolo in una visione passionalmente politica, propositiva, indicativa verso il futuro. Scegliere di significare la creazione nella ritualità del fare la pasta è entrare concretamente nel simbolico di genere e assumerne la potenza cerimoniale.

Un gioco che si trasfigurò piano piano in rito. Il rito dell’incontro tra polvere e muco che dà origine al cibo della festa, quello che si condivide con gli altri. La donna che fa la pasta è dio, un dio femmina, la spianatoia il palcoscenico sul quale la domenica viene rappresentata la nascita della vita, vita per sé e vita per gli altri: terra e sputo.

Due pagine dedicate a ingrandire l’arco di questa danza, tra i corpi le mani i piedi delle mamme, delle nonne, delle bisnonne, delle zie, delle sorelle, …, delle ave, spingendo nei fulcri di una vasta e profonda sensorialità e ripetendone significanti e significati dentro lo stesso ritmo secolare, ancestrale. In questa scrittura ho sostato commossa, sentendo, più che affinità, vera e propria sorellanza. Come Stefania ho toccato questo ombelico in leièmaria, come lei vivendo il gesto nel colore primario della scala di genere cromatica.

L’opera entra nella storia camminando, impronta dietro impronta, paesaggi culturali e sociali ineludibili. La lente d’ingrandimento affonda e coglie la luce del territorio dell’alte valle tiberina, con dati, descrizioni, didascalie: inquadra l’occupazione lavorativa prevalente al tabacchificio, dentro cui domina l’economia di sopravvivenza per quasi la totalità delle famiglie. Queste pagine mirabili, probabilmente scritte non solo per rimbalzo da un’esperienza familiare autobiografica, ma anche per un personale studio storico e sociologico, sono utili per accedere magistralmente nel quotidiano domestico dentro cui la donna è sigillata in sofferenza.

L’economia della città nella valle era sulle spalle di mogli e madri di famiglia, quasi la metà delle famiglie della cittadina viveva grazie al tabacco. Il sistema era padronale e patriarcale.

Dentro quest’occhio lenticolare, entriamo in un ospizio, non solo come residenza per anziani ma anche per malati soli, carcere, manicomio e ospedale. Ci immergiamo in quell’apnea desolata in cui il tacere collettivo, rotto da qualche strappo di urlo, è rinunzia rassegnata alla vita. Il corpo dell’io narrante, non vive solo la vitalità delle antiche, ma anche il loro dna mortifero. La morte è una corporeità tangibile, non solo ombra che incupisce, ma morso nella vena, al punto da risucchiare il sangue.

E invece, chiunque io sia, fin da piccola ho guardato a queste donne, alle loro vite, come a persone che non potevano assomigliarmi. Impossibile. Erano donne da non emulare. Piuttosto da riscattare… Avevo paura del contagio.

Il peso schiacciante del padre padrone timbra la tenerezza ipersensibile dell’io femminile, lo violenta, assieme a ogni altra figura della comunità tribale maschilista. Qui, ogni cerimoniale ha una violenza esemplare. Uno per tutti, l’uccisione del maiale. È in quello squartamento, dove il coltello incide la carne, che si compie il massacro omicida perpetuato contro gli animali, tutti, nessuno escluso.

Ero parte di una cerimonia. La cerimonia della crudeltà e dell’abbondanza.

La narrazione continua passando la soglia degli anni, da un sistema contadino e operaio alla grande città, non tralasciando il consenso politico nella provincia. In Città di Castello.

Per quanto riguarda i rapporti col PCI, partito di governo della città nella valle dal dopoguerra, semplicemente non c’erano. Col potere non si ha nulla a che fare, soprattutto con quel padre padrone eternamente padrone, immischiato con massoneria e finanza e in traffici con DC e PSI. In genere andavano bene PDUP e PSIUP poi, quando ci fu, Democrazia Proletaria.

E, migrando a Roma, dalla piccola provincia alla grande città, come una via esistenziale, culturale, sociale, di salvezza, la mappatura è stesa in una geografia vitale costellata da fari di riferimento e orientamento. Vale la pena citarli perché fotografano nodi mondi cruciali storici, parametri con cui fare i conti e a cui oggi, tutti e tutte, rendere conto:

teatro La Maddalena

Yuki Maraini, Piazza San Calisto 9

Carla Savio, Via Capo d’Africa 44

latteria, vicolo del Gallo

libreria delle donne, Piazza Farnese

libreria Uscita, Via Banchi Vecchi

libreria Vecchia Talpa, Piazza dei Massimi

ludoteca delle donne, via del Governo Vecchio 39

Gamelino, Via Frangipane

Birreria irlandese, Via dell’Olmata

Pasquino, Piazza Pasquino

Dischi, Via dei Mille

Centro Virginia Woolf

Conservatorio di Santa Cecilia, Via dei Greci 18

Pizzeria, via del Corallo

Murales, Via dei Fienaroli

Manuela Borri Renosto, Via dei Fienaroli

313, Via Cavour

… mentre andava a passo spedito verso via del Governo Vecchio, verso l’antico palazzo dove abitavano, penavano, agivano le donne, dove c’era anche la ludoteca delle bambine. Stava dalla parte delle bambine, si sarebbe messa a disposizione…

Questo nastro, filato con scrittura asciutta, intensa, perfino violenta, riesce nella quota del simbolico così come ad aderire in terra, Terra del quotidiano relazionale, nella spola dal sé al tutto tutti. Scrittura che assimila il lutto e lo sprofondo e, con forza centrifuga, riemerge in un sentimento oceanico danzante. Lei, con il femminile tutto, in un sabba di felicità emancipata.

Mentre danzavamo ridendo e scomparivamo tutte dentro il celeste, sentimmo le nostre voci, prima sommesse poi nitide e asciutte: “Ci spediamo tra il pulviscolo del mondo. Ci rimescoliamo nel fango primordiale. Ci uniamo alla sabbia degli abissi. Ci confondiamo con la nebbia delle montagne. Ci restituiamo alla nostra natura. Terra, cenere, morte, vita, bellezza.

Ci riportiamo a casa”.

Dicono i Veda: “Ci sono ancora molte aurore che devono sorgere”. Con me o senza di me non ha importanza.

Dove sono? È la domanda che l’io femmina narrante rivolge alle donne. Alla nostra lunga storia sociale culturale politica. È la domanda che ciascuna di noi oggi, in una società che molto ha cancellato dei luoghi, dei nomi e dei fatti di memoria collettiva e personale, deve tuonare in sé, far scaturire dal sé in lampi interiori. Quei lampi possano tornare a suscitare riflessioni, e occasioni di incontro, bilanci, proposte. Rispondono a una decadenza attuale, a smagliature, disgregazioni, rassegnazioni, assenze di impegno e di partecipazione politica e civile.

Considero quest’opera un capolavoro.

Uscì nel 2012 per Nottetempo. Allora Stefania Scateni dirigeva le pagine culturali de l’Unità. Era il suo primo romanzo, ma con editi di racconti sparsi in varie antologie. “Dove sono” resta la sua terra artistica fondamentale.

Ancora oggi reperibile. Incontrarla è ricevere bellezza e pregnanza. Ne rimango profondamente turbata, emozionata e grata, impegnandomi a portarla e tramandarla.

Lascia un commento