A Laura, fine dicitora

Accordava il suo strumento appoggiando la schiena contro un

albero: tronco, schiena, spalla , violino, corde e musica. Mi

spiegò che aveva bisogno di avvertire la vibrazione del legno

vivo per ritrovare la giusta intonazione. Credeva che in

qualche modo la terra, attraverso le radici e il fusto,

rispondesse in maniera misteriosa all’anima del suo violino.

E che lui era soltanto l’intermediario, il ponte fra le profonde

armonie della foresta e le note che avrebbe tratto fuori

suonando.

(Angelo Floramo, Guarneriana segreta)

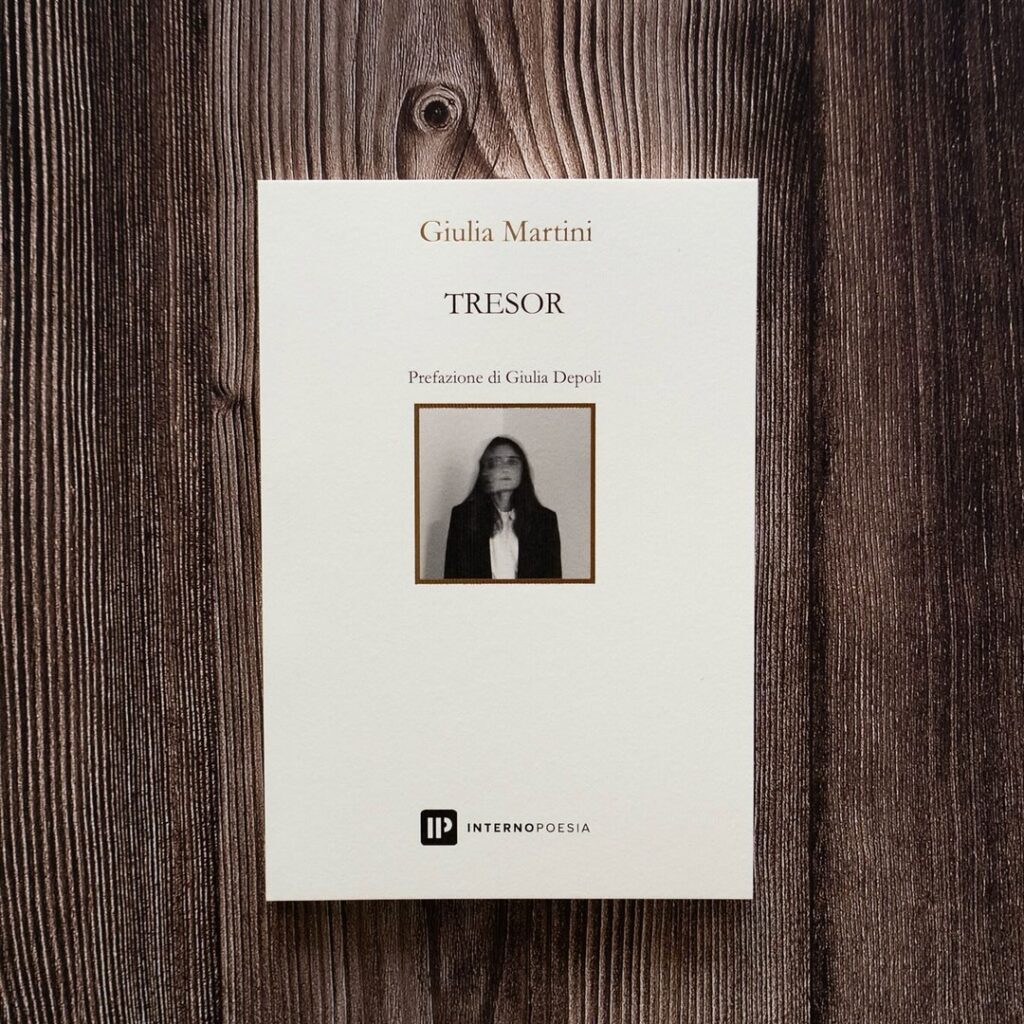

Due sono le parole chiave per entrare in Tresor ( Ed. Interno Poesia, 2024), ultima opera poetica di Giulia Martini: dettatura e dicitura.

Dettatura è il momento in cui Martini si fa recipiente della poesia, la accoglie, se ne fa fedele trascrittrice: un tempo rapido, veloce in cui i versi si depositano sulla pagina. Nessuna gestazione lunga, nessuna elaborazione faticosa. La poesia di Martini è scintilla che scaturisce come un’illuminazione.

Il secondo passaggio perché la poesia si compia pienamente è la sua dicitura al cospetto di un uditorio, quel particolare momento in cui la parola si fa suono e prende vita nel NOI, nella relazione che si crea tra la poeta e i suoi ascoltatori, attraverso il risuonare dei versi. Non importa comprenderne il senso, ci dice Martini, “nemmeno io so bene cosa vogliano dire i versi che faccio risuonare e forse nemmeno mi interessa”. Ciò che conta è il loro ritmo, la loro sonorità.

Che importa se uno non comprende le berze, non le gambe, le calcagna.

Tanto sarà stato uguale il grido,

la meraviglia alla vista della manna.

Viene in mente il breve racconto di Angelo Floramo riportato in exergo: il suonatore di violino che si sente semplice medium tra il legno dell’albero a cui è appoggiato e il suo strumento che ne riproduce fedelmente il suono.

Giulia Martini è anche la curatrice di un’antologia in tre volumi dedicata ai Poeti italiani nati negli anni ’80 e ’90 (Ed. Interno Poesia, 2019-2020-2022). Come dice lei stessa: vive immersa nella poesia, la respira quotidianamente.

L’università, dice, mi ha salvato la vita: le letture, gli studi universitari, i testi letti, amati e assorbiti a tal punto da farli depositare nella memoria, in particolare la Divina Commedia di Dante, gli antichi documenti dei volgari italiani, Jacopone da Todi. Questi testi sono diventati la nervatura principale di Tresor, come dichiara in modo esplicito nel testo posto sulla soglia d’ingresso della sua opera:

So soltanto che quelle terre per quei confini che ti mostrai se le contesero per anni.

Questo tesoro volevo darti.

Li riconosciamo subito, risuonano anche nelle nostre orecchie grazie agli studi liceali, le parole della poesia sono un calco del famoso Placito capuano dell’anno 960 d.C., uno dei primi documenti

che testimonia la diffusione del volgare e la sua progressiva sostituzione del latino. Martini se ne appropria e, con celata ironia, si autodichiara terra contesa, un tesoro che ha una doppia possibile lettura/valenza, lei stessa e i testi poetici che offre in dono.

L’intera raccolta di Martini è tutta tramata da questi testi in antico volgare che sono rammemorati fedelmente con piccole volute varianti in cui si compie il trapasso dal documento all’istanza poetica e al poeta che se ne fa cassa di risonanza.

Opera di grande originalità, pienamente riuscita nel far propri questi antichi testi e nel trasformarli in qualcosa di nuovo, in una lingua nuova che produce echi e riverberi che ammaliano il lettore e lo invitano a fare sosta sulle parole in virtù della loro inusualità.

Io, signori, se io favello il vostro udire compello

di questa vita vi interpello

e dell’altra spello, parlo bene.

Sence abbengo, se mi sono incastellata in alto, frate, certe credotello

non in un castello, al ristorante e portarvi a tutti da mangiare.

(Ma ditemi una cosa dal disdotto voi che state in tale, quale bita bui menate? Que bibande mandicate?)

La composizione dei testi è veloce, ma la loro incasellatura nella struttura dell’opera ha richiesto molto tempo, ci rivela Martini. E in effetti si nota quest’attenzione maniacale al loro posizionamento, ai richiami da un testo al successivo, al loro concatenamento.

Su questo punto mi trovo in piena sintonia con Giulia Martini: un’opera poetica non è una sommatoria di poesie, come la maggior parte dei testi poetici inducono a credere. È una composizione unitaria che acquista senso solo dalla successione rigorosa dei testi. A nessuno verrebbe in mente di spostare i capitoli di un romanzo o di considerarli come parti dotate di autonomia. Così un libro di poesia acquista valore dalla sua interezza, non dai suoi singoli componimenti.

Da alcuni lemmi del Glossario di Monza, databile intorno all’anno Mille, nasce una nuova poesia in cui una prima persona confida a Rina il suo stato di prostrazione psicofisica, di depressione. Da notare di nuovo il sottile e ironico gioco linguistico per cui il termine riportato nel Glossario rinas (naso) diventa nome proprio femminile, Rina.

Rina, non ci sento dalle auricola, la glosa non rintocca sugli odonta, non alzo digito, non ho più voglia de bevere, de mandegare…

I lemmi già volgarizzati (auricola, digito, bevere, mandegare) convivono con altri ancora di impianto latino (glosa, odonta ossia lingua, denti). Non mi sottraggo ad essere didascalico, anzi lo rivendico, non dobbiamo avere il tabù della parafrasi anche se si tratta di poesia contemporanea. La comprensione del testo è la base per goderne appieno in tutte le sue diramazioni. D’altronde è la stessa Martini ad autorizzare questa operazione. Lei porge i testi, l’interpretazione è lasciata a noi lettori, alle nostre “auricola”, facendo attenzione a non cadere vittime degli “odonta”, i denti

aguzzi, i colpi al fegato, la malsania, la fevre terzana che quest’opera poetica è fiera di esibire e di dichiarare senza fare sconti e concessioni al poetico comunemente inteso:

Manna, per cortesia, la malsania all’amica mia che non mi chiama fino a quando non mi darà audienza, perché è santa, benedetta è la causa.

Manna la fevre contina e terzana

a quella che non rede a questa mensa ma manica con altra compagnia,

e che si stupefaccia se mi nominano.

(Va il cuore en espineta e rogaria, come in un punto equinoziale a casa, alla scivirita)

Qui il punto di partenza è la poesia di Jacopone da Todi, O segnor per cortesia, con un significativo rovesciamento: la malsania che Jacopone rivolge a se stesso in un atto penitenziale, viene scagliata verso l’amica che delude le aspettative, che non dà audienza, che non rede alla sua tavola, che manica con altra compagnia.

Siamo nella terza e ultima parte di Tresor, che porta lo stesso titolo del libro, la parte più intima e personale dell’opera. E qui incontriamo un testo in cui Martini si autorappresenta:

Datemi tutto, senza niente in cambio, non perché lo chiedo, per entusiasmo, in uno slancio spontaneo.

Certo che è pacato il viso, certo

che danzo su uno stelo, non mangio con le mani. Guardatemi come spendo la parte meglio, come la spando.

Viene messo in atto un significativo rovesciamento della dottrina cristiana: darsi agli altri senza aspettarsi nulla in cambio. Al contrario Martini esorta a beneficarla, senza aspettarsi nulla da lei, in uno slancio spontaneo senza neppure una sua richiesta, senza contropartite. Per converso anche lei rende disponibile la parte migliore di sé, che si regge su equilibri fragilissimi, secondo modalità del tutto antieconomiche e prive di calcolo (come spendo…. come la spando)

I testi di Tresor si presentano come una partitura musicale che l’autrice è in grado di eseguire alla perfezione con la giusta tonalità, ma che poi vengono lasciati alla nostra libera esecuzione di umili interpreti.

Da una scritta ritrovata nella Catacomba di Comodilla, Non dicere ille secrita a bboce, si genera una poesia:

Ti vesti in un baleno ed è un mistero il modo di vestire, il rouge à levres messo preciso sulle labbra al buio.

Così ti alzi ancora calda e rosa

e fai di te una ruota nelle fiamme, sempre bruciante nelle fiamme note.

Non dicere ille secrita a bboce, non dire quei segreti a voce alta.

L’ultimo verso viene ripetuto due volte: la prima nella versione originale ritrovata nella tomba, la seconda nella sua trascrizione moderna. Evidentemente per Martini si tratta di un punto nevralgico, un monito da tenere presente nella composizione dei testi poetici. Il mascheramento dell’io è un passaggio fondamentale della sua poesia, tutto quello che ci rivela di sé sono segreti a cui pochi possono accedere, solo coloro che riescono a intravederli tra le maglie dell’antico volgare.

A un’ora deserta come a una cosa vietata pensi a una donna che si chiama

La parola è il personaggio principale delle composizioni di Tresor, mentre l’io, la dimensione personale traspaiono solo per lampi, lumeggiamenti, contrappunti ironici che fuoriescono da una dettato poetico che tende al travestimento, al nascondimento nelle parole e nelle voci di altri.

Certo che parlo io, e questo è latino e questa farina è del mio sacco

ma il mulino appartiene a un altro.

Dove altro tempo c’era lo molino sul guado che separa piana e bosco, ci vado io, perché mi porta il cuore.

Luigi Ghirri definisce il suo linguaggio fotografico una riattivazione dei circuiti dell’attenzione fatti saltare dalla velocità. Ritrovo nelle poesie di Martini una modalità simile: l’antico volgare che sostanzia i versi dell’opera produce quello che io chiamo un effetto di rallentamento, di inceppamento affinché l’ascolto, l’attenzione siano costretti a trattenersi sulle parole un tempo più lungo.

Martini non fa incontrare il suo dettato poetico con la lingua del Dolce Stil Novo o della scuola siciliana, che è già una lingua artificiale, finta, costruita apposta per la poesia. Il suo dettato poetico si immerge invece nel volgare parlato dalla gente comune, quella chiamata a testimoniare e che si esprime nella sua lingua povera, trascritta più o meno fedelmente negli atti notarili che descrivono passaggi di proprietà, testamenti, equipaggiamento di navi.

Inoltre voglio un altro mandarino in questa vita, fino a questa vista,

e datemi una camicia et una boda rota e datemi un’arca et un lectum unum

et une tesoire e una quartina di castagne.

(Sei sempre stata solo un documento, un atto patrimoniale in un registro, una dichiarazione di consistenza dei beni posseduti.)

Giulia Martini, Tresor, Interno poesia, 2024, Latiano (Brindisi)

Lascia un commento