(In margine alla mostra Rosetta Berardi – Dietro il volto. L’universale mistero del velo, a cura di Maria Grazia Marini, Casa Museo Olindo Guerrini, Sant’Alberto – Ravenna, 8 marzo-6 aprile 2024)

Infrasottile: latore d’ombre…

Marcel Duchamp, Notes

Ciò che è nascosto affascina. Il velo è, per tradizione, la manifestazione di meccanismi di ostensione/occultamento presenti nella dimensione sociale, etnoantropologica e artistica. Esso partecipa altresì di quel gioco paradossale secondo cui necessariamente ci si focalizza sulla parte che si pretende coprire…

In uno degli illuminanti libri di Roland Barthes, Il sistema della moda, l’autore ci parla di come gli uomini riescano a produrre senso attraverso i capi di vestiario. Il velo è uno dei più suggestivi e antichi, per ciò che riguarda l’abbigliamento femminile, e si è riaffacciato sulla scena della contemporaneità, in questi ultimi anni, in seguito al dibattito circa il velo islamico. L’uso di velare la figura femminile, che gli stati islamici più integralisti impongono con legge ispirata alla Sharia, è antichissimo, e coinvolge l’Occidente cristiano che, fondandosi sull’autorità di San Paolo, contemplava per la donna la regola di portare sul capo “un segno della sua dipendenza”. Come sigillo di appartenenza a un uomo, il velo era prescritto tanto alle maritate che alle monache, vincolate rispettivamente a uno sposo terreno e a uno celeste. Le giovani nubili ne erano esonerate. Alle prostitute era vietato indossarlo, per distinguerle dalle donne “oneste”. Fino al 1983 fu imposto in chiesa quale espressione di rispettosa sottomissione a Dio. Del resto in tutti i territori rurali italiani, dalla valle Padana alla Sicilia, fino a qualche decennio fa era normale vedere le donne, soprattutto anziane, con il capo coperto da scialli e foulards…E questo rituale e intrigante “velamento” ha profondamente affascinato, sin dall’infanzia, anche Rosetta Berardi, siciliana di origine, che l’ha utilizzato in vario modo lungo tutto il suo percorso artistico. Scrive l’artista: “Alla morte di mio nonno, io undicenne pensavo con gioia al momento in cui in chiesa avrei indossato il velo nero. A sedici anni ho dipinto donne che indossavano lo scialle nero lungo fino ai piedi, così come l’avevo visto, piccolissima, indossare da mia madre e da mia nonna (…) È un talismano. Debolissimo nella sua trama ma fortissimo nel suo mistero.”

In effetti, nella storia dell’arte occidentale, il velo ha un ruolo chiave, e non solo nella rappresentazione delle figure femminili: nella pittura, è il primo dispositivo prospettografico di cui si abbia notizia. Leon Battista Alberti lo descrive in quella parte del De pictura che tratta della “circonscrizione” (II, 31), ossia del disegno: “quel velo, quale io tra i miei amici soglio appellare intersegazione. (…) Egli è uno velo sottilissimo, tessuto raro, tinto di quale a te piace colore, distinto con fili più grossi in quanti a te piace paraleli, qual velo pongo tra l’occhio e la cosa veduta, tale che la pirramide visiva penetra per la rarità del velo”[1]

Il velo che Alberti situa fra il soggetto della visione e l’oggetto della sua rappresentazione costituisce dunque non un limite della visione ma una sua condizione: esso è ciò che permette di realizzare una rappresentazione “fedele” dell’oggetto rappresentato.

Veli sono le stesse tarlatane che Rosetta Berardi appone alle superfici di molti dei suoi dipinti, che ne attenuano e insieme ne esaltano le immagini, radicandole nella nostra mente proprio inter-ponendo una sottile trama di tessuto fra di esse e il nostro sguardo.

La forte presenza del velo come elemento tecnico-teoretico nella prassi artistica, ha come naturale corrispettivo l’interesse per il velo come tema, nelle sue valenze etnoantropologiche, legate all’identità femminile. Un interesse che porta l’artista a realizzare, negli anni, soprattutto durante i frequenti viaggi in Oriente, una serie di scatti fotografici, spesso casuali, che a distanza di anni si configurano come una splendida serie tematica, che potrebbe costituire un’unica, grande opera sequenziale.

La tecnica del velo si fonde dunque con la tematica del velo, un po’ come era avvenuto in Monet, nella cui pittura la presenza del velo come elemento che, quasi metafora del soffio vitale, sembra con-fondere la figura femminile con la natura – ad esempio la veletta della moglie Camille nella celebre Promenade – si trasforma in diaframma che separa il soggetto ritratto dall’osservatore, attenuandone la visione, come nel dipinto Camille Monet sul suo letto di morte: qui, la letterale velatura pittorica che si stende su tutta la superficie del quadro, diventa il velo funebre di Camille, che custodisce lo spazio sacrale e interdetto della morte, configurandosi come una soglia che non si può attraversare, e divide lo spazio dei vivi da quello dei defunti…

Affrontando il tema del velo, Rosetta Berardi intraprende anche un dialogo – conscio o inconscio – con la storia dell’arte e i modi del manifestarsi di questo archetipo nel corso del tempo. Ecco allora affacciarsi alla nostra mente opere come La Velata di Raffaello o la Maria Maddalena del Savoldo, o ancora l’Annunciata di Antonello da Messina – figlio della terra di Sicilia come Rosetta Berardi – la quale, pur collocata su un fondo monocromo e tenebroso, ha, come scrive la curatrice della mostra Dietro il volto, Maria Grazia Marini, ha “il blu del cielo o del mare, dell’infinito comunque, a protezione del capo e delle spalle.”

Il velo, in tutte le sue metamorfosi – dalle tarlatane dei dipinti ai veli che coprono le figure femminili nella fotografia – diventa per Rosetta Berardi una sorta di meta-pittura, un nodo tematico e problematico centrale, in opposizione a quel “grado zero” della visibilità costituito appunto dall’assoluta trasparenza, che vorrebbe in campo uno di fronte all’altro, e senza filtri, un osservatore e un osservato. Eppure, la definizione stessa di trasparenza cela la presenza, ambigua, di un terzo Attante: un medium che abbia la funzione di strutturare la relazione di accessibilità fra gli altri due Attanti: il “velo” è dunque un dispositivo della visione, che consiste in una struttura di modulazione dell’accessibilità visiva fra un osservatore e un osservato, dando consistenza al “mezzo” che li mette in relazione, e rendendo in tal modo la visione stessa una questione non scontata.

Il velo è insomma una figura di “resistenza” allo sguardo, che attenua o modifica l’identificabilità di ciò che viene osservato, e se il senso delle immagini, come sostiene Hubert Damisch, sta essenzialmente nel loro “dare a vedere”, è difficile trovare qualcosa di più problematico, di più “teoretico” delle figure femminili “velate” di Rosetta Berardi che problematizzano questo stesso “dare a vedere”, con il loro forte impatto percettivo [2]. Proprio lo splendore visivo delle superfici definite da quei veli, insieme agli sfondi resi monocromi, astratti, ab-soluti, va dunque oltre l’ostensione della trasparenza di matrice rinascimentale, e dialoga con l’opacità della superficie pittorica del modernismo, emblema di un’arte che rimanda solo a se stessa [3]. Il quadro come finestra trasparente ci proietta oltre la superficie; la superficie opaca dell’astratto penetra nel soggetto autore/spettatore, anche attraverso l’orizzontalità, l’entropia, la pulsazione…

Nel Περί Ψυχης (Perì psychès, Sull’anima), Aristotele elabora un concetto che pare molto utile per interpretare la posizione dell’artista tra questi due poli dell’arte occidentale – trasparenza e opacità – e la presenza del “velo” che caratterizza in modo inconfondibile il suo lavoro: il concetto di “trasparire, far vedere attraverso” (διαφαινω – dià-phàino), da cui διαφανής, diaphanès, diàfano/translucido… È ciò che è visibile, ma non di per sé, perché sta tra la luce e l’oggetto che può essere visto. È insomma un medium. Il diàfano non impedisce la visione, ma la rende possibile in modo mediato, la rende complessa e temporalmente dilatata. Assume in un certo senso i connotati del linguaggio della poesia – grande passione di Rosetta Berardi – quel linguaggio che, come voleva Jakobson, ci impone di mettere in questione l’apparente trasparenza del linguaggio per farcene invece apprezzare lo spessore e le forme.

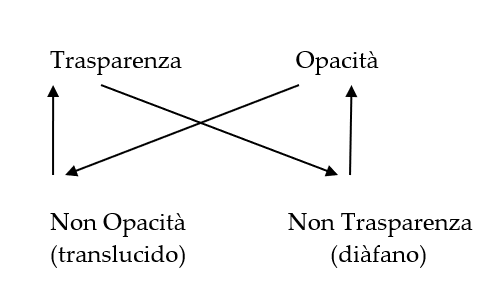

Lo spazio semantico che l’artista crea nelle opere abitate da queste figure “velate”, proprio grazie alla presenza fisica e metaforica del velo, si ri-vela uno spazio continuo e tensivo, situato tra opacità e trasparenza, e per definirlo si potrebbe usare, ovviamente con molta approssimazione, lo schema del “quadrato semiotico” [4] :

L’asse dei contrari articola i due termini di categoria che definiscono il campo semantico dell’accessibilità visiva, la trasparenza e l’opacità: se la trasparenza è il luogo della completa (almeno apparente) accessibilità, il suo contrario è l’opacità, in cui la consistenza del mezzo nega ogni accessibilità a ciò che sta oltre esso. La zona che ci interessa, esaminando il lavoro fotografico di Rosetta Berardi, è però quella dei subcontrari, in cui il velo-medium, pur imponendo la propria presenza, lascia comunque un grado di accessibilità visiva a ciò che sta al di là di esso: traslucido/diafano. Possiamo servirci di questa doppiezza-ambiguità dei due termini per delineare un doppio percorso, in cui il velo può manifestare sia un parziale nascondimento, sia un parziale dis-velamento. Da un lato il velamen sarà dunque segno di un processo di “velamento” (attenuazione, ottundimento, sfocatura), e dall’altro sarà invece stadio di un processo, inverso, di “svelamento”, in entrambi i casi con forti valenze allegorico-simboliche. Il “diafano” lascia emergere immagini incentrate soprattutto sui propri margini, lasciando apparire una sagoma, una silhouette, dalla forte valenza plastica, o in qualche raro caso un’immagine sfocata dalla velocità del movimento, come in Da Dante 09. Sembra comunque portarci in quel mondo dell’Infrasottile di cui parlava Duchamp: “Il possibile – ciò che potrebbe avere luogo – è un infrasottile (…) L’allegoria, in generale, è un’applicazione dell’infrasottile. Infrasottile: latore d’ombre”[5].

Ciò che sembra più contare per l’artista ravennate, è dunque l’idea di rimettere in discussione il rapporto tra il pensiero e la percezione, il gesto e la forma, in modo da aprire impreviste e improbabili finestre di senso. L’ “infrasottile” è la dimensione della differenza al limite della percezione, e allude a un’altra dimensione, che rimanda a un altro modo di vedere – non “retinico” – e di pensare…

L’infrasottile” della Berardi ci invita a guardare con difficoltà, a interrogarci su ciò che vediamo. Problematizzando la visione con l’ostacolarla, riesce a farci vedere le cose in altro modo. Si tratta di una dimensione che coincide con il reale e insieme con la visione: la dimensione dell’attenzione verso quella strana entità che chiamiamo “immagine”, di cui sempre qualche forma di potere vuole nasconderci qualcosa, come afferma Deleuze. Per Berardi è forse valido invece il nesso velo/mistero di cui parla Walter Benjamin nel suo Passagen-Werk, dove definisce il velo “vecchio complice della lontananza”, ricollegandosi naturalmente alla sua teoria sull’aura dell’opera d’arte, espressa ne L’opera d’arte all’epoca della sua riproducibilità tecnica (1935-36), dove scrive: “Che cos’è propriamente l’aura? Un singolare intreccio di spazio e di tempo; l’apparizione unica di una lontananza”. Nel libro sui passages parisiens insiste: “L’aura è l’apparizione di una lontananza, per quanto possa essere vicino ciò che essa suscita. Sulla sua traccia noi facciamo nostra la cosa; nell’aura essa s’impadronisce di noi.” [6] È proprio quanto accade, credo a chi posa lo sguardo, per un istante o a lungo, sulle figure velate di Rosetta Berardi, siano esse avvolte nella totalizzante nigredo del più rigoroso velo islamico o monacale, o nei colori magnifici e sgargianti dei veli delle donne indiane, zingare o regine, regine anche se zingare…

La lontananza auratica creata dal velo, togliendo visibilità alle immagini ne problematizza la visione, e problematizzandola ne disattiva ogni automatismo percettivo, ogni falsa e artificiosa trasparenza. Rendendoci problematico percepire tutta l’immagine, ce la restituisce in realtà nella sua interezza e complessità, lontana da quella che Deleuze definiva “civiltà del cliché”: “Civiltà dell’immagine? In realtà è una civiltà del cliché, in cui tutti i poteri sono interessati a nasconderci le immagini”.

Ciò si collega al problema del volto, fondamentale nella storia dell’arte occidentale, che questa sorta di ritrattistica anomala di Rosetta Berardi, che perlopiù ci nasconde i volti – vuoi perché velati, vuoi perché le figure sono di spalle – proprio per questo richiama energicamente alla nostra mente. Se il viso è qui il grande assente, il luogo dell’occultamento e dell’enigmaticità, ciò che non vedo (quasi) mai, sono invitato a pre-figurarlo, a ripensarlo. Ecco che allora, proprio in assenza, riacquista forza e splendore l’idea del volto, che nella nostra civiltà delle immagini tende a sparire, sotto le tipologie omologanti e livellanti imposte da moda e tv.

Volto, “faccia”, dal greco “phasis”, apparizione, richiamo all’altra forma greca “phos”, luce, che ha la sua radice nel sanscrito “bha” o “bhas. Volto è epifania, è uno squarcio di luce nella notte: “si può dire che ‘volto’ è quasi sinonimo della parola manifestazione”, scriveva Florenskij, e continuava, però, sottolineando l’evanescenza del confine tra soggettività e oggettività nella percezione del volto, da cui la non chiara coscienza di ciò che nel percepito è reale [7] . Volto è dunque anche manifestazione di un’ambiguità, di una doppiezza, della con-fusione d’identità tra soggettivo e oggettivo, che il velo stesso può simboleggiare. Volto che nell’arte occidentale è protagonista del genere Ritratto. Ma questo termine, paradossalmente, non ci conduce alla radice di “rivelare” ma attiene, per verticale eredità d’etimo, al latino “retrahere“, cioè ritrarsi, sottrarsi, sfuggire: dunque quel seducente e misterioso gioco che sembra condurre Rosetta Berardi nella sua ricerca artistica, e in particolare nella serie delle “donne velate”. Gioco dell’offrirsi e del celarsi, nel quale il soggetto ritratto si relaziona all’artista che, nello stesso modo, lo offre e lo cela, lo manifesta e lo cripta: il tutto per lo svelarsi / rivelarsi di un enigma che, se si dà a vedere, lo fa soltanto in un battito di ciglia, per tornare subito a occultarsi.

In ambito letterario, Italo Calvino annotava che “scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che venga poi scoperto, es-tratto dallo spazio invisibile della mente dell’artista. La luce assoluta degli sfondi monocromi e astratti di queste opere fotografiche di Rosetta Berardi, è ciò che il ri-tratto fa sorgere, apre come silenzio, assenza, così come il suono non si staglia sullo sfondo del silenzio, ma al contrario lo fa sorgere come silenzio.

Il velo è dunque la soglia, il limen che mette in comunicazione, e insieme, paradossalmente, separa, i due poli del visibile e dell’invisibile, sulle tracce, forse, del Giordano Bruno del De umbris idearum. Così Rosetta Berardi separa le sue “velate” dallo spazio che le circonda nel reale per collocarle in uno spazio astratto – illimitato o azzerato – che insieme al velo accentua l’”aura” delle figure, la dimensione sacrale, quasi di iconostasi [8], in cui queste immagini ci proiettano. Come scrive Lyotard, “La negazione è nel cuore del “vedere” in quanto distanziamento (…) e questa scissione è esattamente ciò che, essendo costitutivo dell’oggetto e del soggetto, li dota di un volto nascosto, di un fondo celato sotto la loro figura, e li istituisce così come segni, con la loro potenza di manifestazione e di ritrazione.”[9] Opposizione, dunque, tra una dimensione “limitata” e una “illimitata”, cioè abissale. Sembra adattarsi a questo tipo di configurazione visiva il concetto di “confine” formulato da Lotman in riferimento all’ambito testuale della poesia: “Il confine separa lo spazio del testo in due spazi che non s’intersecano l’un l’altro. La sua proprietà fondamentale è l’ermeticità”. Naturalmente questo tipo di discorso si pone in relazione anche con la tipologia dei personaggi “ritratti” da Rosetta Berardi: donne idealmente od oggettivamente afferenti ad uno spazio chiuso – casa o convento – separato, “introverso”.

Il velo – islamico o induista, il velo delle spose e delle monache cristiane – il velo come segno della dipendenza della donna, della sua limitazione, o segno che definisce e delimita una dimensione di sacralità, è tuttavia sempre manifestazione e perpetuamento di una tradizione antichissima: sembra annullare il tempo e proiettare queste figure contemporanee nello spazio del senza tempo, del mito. I fascinosi fantasmi a cui questo dà vita, nelle opere di Rosetta Berardi, fanno pensare alle freudiane Phantasien, sogni diurni, partoriti dalla psiche mentre la coscienza continua a vegliare, finzioni che il soggetto si crea e si racconta allo stato di veglia.

Esiste una forte connessione tra il fantasma freudiano e la scena, il dramma, il teatro, dunque con il visivo: esso allegorizza la visibilità come veggenza intrinseca ad una figurabilità, in primo luogo, dell’io corporeo dell’autrice, del suo io come corpo visibile. Visibile, prima che agli altri, a se stesso. Questo sdoppiamento ravvisabile, appunto, anche in quel dualismo soggettivo-oggettivo di cui parlava Florenskij, risulta evidente in tutto il lavoro di Rosetta Berardi, sospeso perennemente al filo dell’autobiografia. Per questo l’esperienza della raffigurazione, per così dire de-figurante attraverso il velo (vedo perché non vedo?), ponendo al proprio centro questo misterioso rapporto di autoriflessione, porta l’artista a far sì che quella scrittura di luce che è la fotografia metta in scena uno spazio che è prima di tutto il suo spazio. L’artista sembra farsi coinvolgere in questo processo di ritrazione e isolamento dallo spazio reale, come per riflettere sullo spazio stesso: in questo senso, forse, si “autoritrae”, si identifica con queste figure per tentare di rappresentarvi la genesi stessa della visione, la genealogia delle immagini e del processo di rappresentazione. Queste figure velate e riprese perlopiù di spalle non possono non ricordarci anche le Rückenfiguren (”figure di spalle”, appunto) del grande pittore romantico tedesco Caspar David Friedrich: noi le osserviamo da dietro, distanti spettatori, eppure anche protagonisti di un onirico processo autoscopico. Lo stesso accade con le figure di Rosetta Berardi: fluttuanti nel loro anonimato, intrise d’ombra o scintillanti di colori vividi e cangianti, tematizzano il nostro sguardo, rispecchiano il nostro stesso atto di guardare…

Come per un’inattesa, fulminea veggenza, avvertiamo di muoverci alla ricerca di una disautomatizzazione della percezione, che consenta al soggetto-oggetto di risorgere perennemente nuovo nella nostra mente. È la questione, dunque, della meraviglia, di strappare cose ed esseri viventi al continuum della banalità quotidiana, per riavvolgerli nel mistero originario della loro essenza.

Rosetta Berardi – Nota Biografica

Dalla nativa Sicilia, nel 1962 si trasferisce con la famiglia a Ravenna, dove si diploma in pittura all’Accademia, laureandosi poi in Storia dell’Arte Contemporanea al DAMS di Bologna. Sensibile al fascino della contaminazione tra pittura, installazione e fotografia, sviluppa una costante ricerca estetica sulla sinergia dei materiali. Il suo percorso artistico inizia nel 1970 con la pittura, poi si sviluppa nell’ambito della sperimentazione di materiali diversi, come carta, piombo, tarlatana. Dai suoi viaggi in India e Cina trae elementi fondanti per la sua creatività: ideogrammi, scritture in sanscrito, astrazioni formali, colori preziosi e cangianti, segni dalla forte valenza simbolica e concettuale…Sin dall’inizio, la dimensione pittorica del suo lavoro si configura come una “messa in scena” del segno volta a superare la staticità e la bidimensionalità, mostrando la vocazione dell’artista anche per la tridimensionalità dell’installazione. Negli anni ’90 si fa particolarmente intenso, nella sua ricerca, il rapporto tra arte visiva e poesia. Negli ultimi quindici anni si intensifica anche l’uso espressivo del medium fotografico, che per la composizione strutturale e cromatica sembra voler competere con quello pittorico.

Vive e lavora a Ravenna (www.rosettaberardi.it)

[1] L. B. Alberti. De Pictura (1435), Libro II.31, in Opere volgari, a cura di C. Grayson, Laterza, Bari 1973, III, pp. 7-107. Cfr. anche M. Kemp, The Science of Art. Optical Themes in Wester Art from Brunelleschi to Seurat, Yale University Press, New-Haven-London 1990, trad. it., La scienza dell’arte. Prospettiva e percezione visiva da Brunelleschi a Seurat, Giunti, Firenze 1994, pp. 191-192; J.V. Field, The Invention of Infinity. Mathematics and Art in the Renaissance, Oxford University Press, Oxford 1997, p.122.

[2] Cfr. H. Damisch, Le Jugement de Pâris, Flammarion, Paris, 1992 ; Idem, Théorie du nuage, Seuil, Paris, 1972 (Tr.it. Teoria della nuvola. Per una storia della pittura, Costa & Nolan, Genova, 1984).

[3]Cfr. Clement Greenberg: l’avventura del modernismo, antologia critica a cura di G. Di Salvatore e L. Fassi, Johan & Levi, Milano, 2011.

[4] Cfr. A.-J. Greimas, Del senso II. Narrativa – Modalità – Passioni, tr.it, Milano, Bompiani, 1984; Idem, Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, tr.it., a cura di P. Fabbri, La Casa Usher, Firenze, 1986; U. Eco, Trattato di Semiotica generale, Milano, Bompiani, 1975.

[5] Cfr. M. Duchamp, Notes, a cura di P. Matisse, Centre Georges Pompidou, Paris, 1980.

[6] W. Benjamin, Parigi capitale del XIX Secolo – I “Passages” di Parigi, a cura di R. Tiedemann, tr. it., Einaudi, Torino, 1986, p. 581. Cfr anche G. Didi-Huberman, L’immagine-aura (1996), in Storia dell’arte e anacronismo delle immagini, tr. it., Bollati-Boringhieri, Torino, 2007.

[7] Cfr. P. Florenskij, Le porte regali – Saggio sull’icona, tr. it. Milano, Adelphi, 1977, p. 42.

[8] Teologicamente l’iconostasi rappresenta il velo del Tempio di Salomone. Tecnicamente è il divisorio che permette di racchiudere e separare dal resto dello spazio sacro lo spazio ipersacro dell’altare, il Santo dei Santi, il luogo dove si celebrano gli uffici divini. È quindi una barriera simbolica che ci lascia intravedere i Misteri, ma allo stesso modo li protegge occultandoli.

[9] J.-F. Lyotard, Discours, Figure, Klincksieck, Paris, 1978, p.31.

Lascia un commento