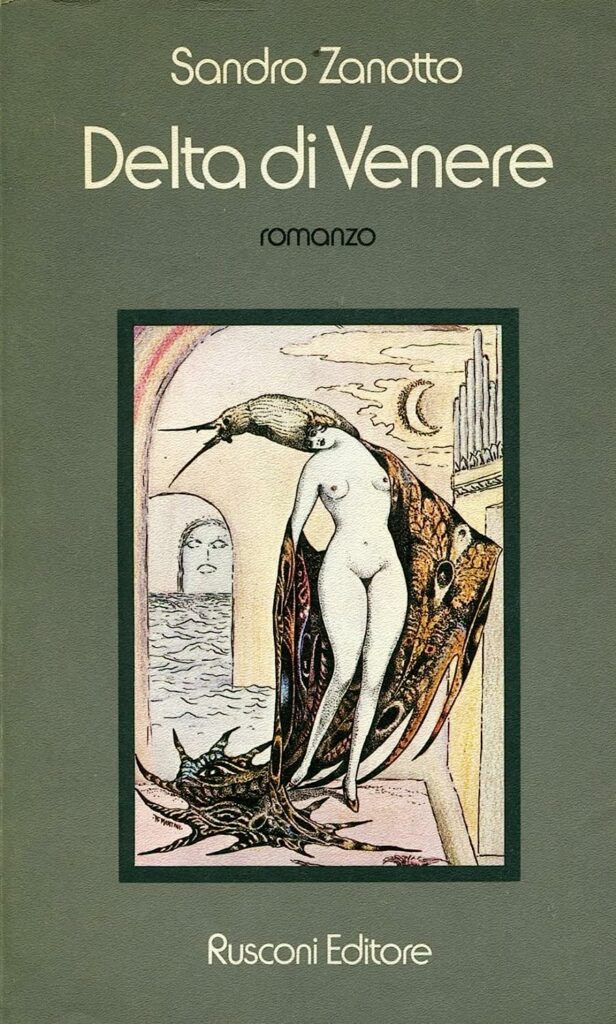

Il nostro intento nell’accostarci all’opera di uno scrittore veneto forse tra i più trascurati dalla critica è quello di proporre una lettura su alcune delle pubblicazioni maggiormente rappresentative di Sandro Zanotto, a cominciare dal romanzo Delta di Venere, interamente focalizzato sul tema dell’andar per acque, motivo assai presente nella sua produzione; e questo sia in ragione della stringente attualità dell’argomento a motivo delle contingenze climatiche a tutti note, sia in virtù del fatto che, prima ancora di costituire un bene primario o una realtà tangibile, l’acqua rappresenta da sempre una categoria del pensiero che non risulta affatto estranea ad un poeta colto e raffinato quanto il nostro. Potremmo pertanto esordire sostenendo che l’impegno profuso dal trevigiano (ma padovano per elezione), fosse consistito nello strenuo tentativo di proporre una soluzione alla celeberrima aporia formulata da Wittengstein nella proposizione 7 del Tractatus, nei termini che seguono: tutto ciò che il linguaggio e la logica non possono trattare per proprio statuto, pena l’insignificanza degli enunciati, occorre dirlo per simboli, quelli in particolare di cui si alimentano da sempre la grande letteratura e la poesia, pur mantenendo l’autore una sana diffidenza, di lontana ascendenza biblica, nei confronti della parola: «Un tempo era ossessionato dal termine esatto con cui definire immagini o emozioni che lo colpissero, ma aveva da poco compreso come tutto in fondo fosse intraducibile nella parola, nonostante la sua origine sacrale: “In principio erat Verbum”» (Sandro Zanotto, Delta di Venere, Rusconi, Milano 1975, p. 11). Non è un dettaglio trascurabile che lo scrittore abbia voluto misurarsi con tale sfida sul terreno della lingua operandovi dapprima come saggista, poi come poeta e romanziere, quindi nel registro di una variante particolare del dialetto sul versante della lirica: piuttosto che il trevigiano, una sorta di pastiche linguistico confezionato tenendo come base le parlate in uso tra la bassa padovana e il Polesine, convertiti in terra di adozione senza forzature e con la naturalezza che nasce dall’adesione alle proprie radici: “…c’era al banco (della locanda)… una vecchia polesana vestita di nero, col fazzoletto pure nero in testa, di sicuro d’inverno portava un nero zendal, altra stupenda voce turca che definisce lo scialle nero triangolare a lunghe frange che ancora portano le vecchie del Delta. […] La sua età ancor giovane si sospettava più che si distinguesse. […] Questo volto di vecchio cuoio, non più mutevole ai giochi dell’espressione, quasi bloccato in una maschera, veniva illuminato da due incredibili occhi azzurri, inaspettati e come estranei a tutto il resto” (pp. 44-45). Ed è in ragione di ritratti come questo, per inciso, che si può riconoscere a Zanotto la stessa maestria nell’approfondimento dei personaggi che era già del Manzoni, quello in particolare che tratteggiava con partecipazione composta il dramma della madre di Cecilia nel capitolo 34 dei Promessi sposi, al pari della pena pietosa rispetto allo smarrimento di Lucia a tu per tu col proprio rapitore, o alla sospensione del giudizio di fronte all’amara deriva esistenziale di Gertrude. A questa vecchia, come a tutte le genti radicate nel Delta, Zanotto riserva un’ulteriore connotazione fortemente caratterizzante e distintiva di una precisa identità spuria alla quale egli stesso riconosce di appartenere, quella degli “irochesi”, termine che nel registro dello scrittore va inteso nella chiave della marginalità a cui sono costretti gli “ultimi superstiti, degradati a braccianti, della civiltà di Fetonte e di Cicno, del carro del sole che avevano provato a condurre e della bellezza del cigno che doveva condurre a Leda, al punto più alto dell’erotismo barocco” (p. 31), in un incrocio inscindibile di fascinazione per il mito, per la storia e per la sensibilità barocca.

Già nelle prime pagine del romanzo l’acqua la fa da padrona, e non semplicemente come sfondo, visto che si arriva quasi ad una personificazione di tale elemento in virtù della metafora che campeggia come titolo, forse una delle più potenti dello scrittore veneto: si tratta in prima istanza del Delta del Po, in stretta sintonia a quella componente carnale ed erotica che s’impone dal principio alla conclusione del romanzo; ma la ricchezza del simbolo consente di amplificarne la portata fino ad includervi l’intera civiltà veneto/veneziana che sulle acque ha edificato le proprie fortune, sia sul terreno socio/economico, sia su quello delle arti e delle lettere. Venere, di conseguenza, viene ad assumere le fattezze della dea Madre, o meglio, della Grande Madre, ma in una modalità del tutto inedita, quella cioé dell’alveo liquido da cui è avvolta la placenta di una veneticità intesa nel senso più nobile del termine in un’oscillazione perpetua tra reale, surreale e sogno: basterebbe pensare alla gigantessa di cui parlava Zanzotto in Filò per avere ulteriore conferma di un sentire comune. E l’argomento non perde di valore se si obbietta che la metafora in questione viene sottoposta dall’autore ad un radicale processo di depotenziamento e quasi di rovesciamento parodico, visto e considerato che la sua Venere altro non è che un giocattolo erotico, una bambola in lattice ribattezzata maliziosamente “Italia”, nata ad Hong Kong, educata in Olanda (p. 85), la moglie/schiava fittizia e sempre fedele che Sandro, il claustrofobico e un po’ bulimico protagonista omonimo dello scrittore e antieroe per vocazione, porta con sé con manifesto disincanto nel bragozzo nero (dalla forma a feretro e ribattezzato “Galioto”, p. 36) a bordo del quale risale per diporto le sponde dell’Adriatico e il corso dei suoi immissari: piuttosto che una concessione a pruderie feticistiche, si tratta di una maniera originale e provocatoria di affrontare la tematica delle relazioni amorose (e delle relazioni in genere), che in Zanotto obbedisce sempre alla dialettica di forze fra Eros e Thanatos, strizzando l’occhio al tempo stesso alla forma mentis erotica propria dell’immaginario maschile; ci troviamo di conseguenza al cospetto di una sottile messa in discussione di uno fra i più triti feticci sulle utopiche felicità/libertà sessuali care agli anni Settanta, come ai tempi moderni e forse a tutti i tempi. Va da sé che non siamo in presenza di una patologia conclamata da erotomania bensì, piuttosto, del tentativo di utilizzare l’eros come grimaldello per entrare nei meandri della psiche dell’homo eridanus orfano ormai di ogni certezza, così da smascherarne dall’interno le controverse pulsioni e le molteplici idiosincrasie, magari con l’ausilio del serbatoio del mito piuttosto che con gli abusati strumenti dell’analisi, in assenza di rigidi moralismi, ma anche senza fare sconti e con un tono lievemente ironico e autoironico che ricorda a tratti Meneghello, soprattutto quando si arriva a mettere il dito sulla piaga dei pesanti condizionamenti indotti dal retaggio cattolico: “Lo so che sei la mia coscienza, la coscienza di un eremita che nei lontani anni di collegio ha imparato ad associare alla parola coscienza che ci veniva continuamente ripetuta il pensiero proibito delle cosce delle donne che appunto la coscienza doveva respingere. Italia, Italia, in questo senso sei una coscienza perfetta, ma cerca di non essere solo e tutta cosce!” (p. 38).

Sono prevalentemente acque interne quelle solcate da Sandro, spesso fangose o putride, magari con alghe filiformi e viscide al tatto a galleggiare sul filo della corrente, quando non si tratti di laide budella di pollo, di gattini annegati o di feti abortiti (p. 16), chiare simbologie di una marea montante di degrado che lo scrittore stigmatizza a questo modo. Si tratta tuttavia di un viaggiare del tutto anomalo, dal momento che per lui “quel che conta è essere in barca, non andare in un posto o in un altro. Il viaggio è solo dentro il viaggiatore, anche quando sta fermo” (p. 20), tesi che si potrebbe considerare la riformulazione nel codice della gente di fiume del relativismo di Eraclito, o anche la variante plebea delle amare conclusioni cui giunge, nel suo monologo con la luna, il pastore errante leopardiano, o ancora la variante “irochese” del viaggio senza fine alla volta di Itaca di Kavafis e di Auden. A rinforzo dell’enunciato, tornerà utile un passo chiave del romanzo, nonché distintivo della poliedricità dell’autore: “…in una scatola di zinco sotto una cuccetta conservava, più per propiziazione che altro, i fantastici amuleti di alcune esche finte. […] Il loro senso metafisico era evidente quando fossero avulsi dalla loro funzione, e già De Pisis nel 1916 aveva fatto con questi e stagnole di cioccolatini due composizioni su tavola che inviò a Tristan Tzara per le mostre Dada. Ora sono andati perduti e ne restano forse solo due fotografie nell’archivio Doucet di Parigi, ma saranno proprio questi? […] Forse proprio questi sono i due che piacquero tanto ad Apollinaire nelle altre lettere perdute, ma nulla va così perduto che non ne rimanga almeno un segno, d’altronde nulla si conserva inalterato senza mutare di significato” (p. 23). Il senso recondito di tale condotta di vita non è la fuga da se stesso o dal mondo. È piuttosto la ricerca di quel “deserto” in cui mettere alla prova se stessi, ovvero di quel paesaggio talmente ristrutturato dalla tecnologia da risultare inabitabile, e una tale “Tebaide” corrisponde esattamente ai caratteri del Delta: “Dal Delta gli uomini stavano fuggendo e Sandro vi aveva trovato la sua Tebaide, attendeva il suo Dio e il suo leone che non erano ancora venuti, ma forse tra il cannello si nascondono segreti che attendono” (pp. 31-32). Del resto è lo stesso Zanotto a connotare in questi termini il proprio personaggio/alter ego: “Era l’eremita delle acque interne, e il demonio del passato era morto da gran tempo” (p. 33). Una delle chiavi interpretative del libro di conseguenza è proprio l’attesa di qualcosa che non si concretizza mai, o mai fino in fondo, in modalità certamente diverse, ma pure molto simili nella sostanza, alla vicenda del tenente Drogo nel romanzo di Buzzati Il deserto dei Tartari, oppure, guardando appena più lontano, alla contraddittorietà seriale del celeberrimo hidalgo di Cervantes. E risulta altrettanto distintivo di Zanotto – equoreo e ondivago anche in questo, anzi, soprattutto in questo! – la perenne sospensione tra pienezza di senso e vacuità/vanità del tutto, sogno e realtà, prosa e poesia, lingua e dialetti in un moto perpetuo di marea che non conosce mai fine o approdo certo e sicuro, del tutto sodale in questo alla sensibilità del veneziano Carlo Della Corte, a sua volta poeta di valore e fine prosatore: risemantizzando una gran mole di materiali attinti dagli ambiti più svariati (arte, critica, antropologia, racconti di mare o di viaggio, manualistica e repertori nautici, fonti bibliche o letterarie, letteratura anacoretica, vecchi quaderni di scuola e molto altro ancora), Zanotto e Della Corte ci restituiscono lo scacco esistenziale patito da ogni uomo del Novecento, come già accadeva per le parabole inconcludenti degli antieroi di Buzzati o Pirandello per restare nel giardino di casa nostra; ma è bene aggiungere che in tutti gli autori menzionati, nei veneti non meno che in altri, è sempre attivo sottotraccia uno sguardo che travalica i ristretti limiti provinciali, regionali o nazionali col rendere partecipi detti autori di un sentire universale proprio dei grandi scrittori, sia nella prosa che nella poesia, meglio ancora, e nemmeno tanto sorprendentemente, quando si tratti di poesia in dialetto. E tuttavia in Zanotto questo afflato quasi anacoretico si stempera nella concretezza di un sano realismo: “…ma non serve la Tebaide per dimenticare, anzi forse l’unico modo per perdere il passato è quello di restarci in mezzo” (p. 33), pragmatismo ulteriormente confermato da paradossi quali il seguente: “in fondo ogni galeotto è forzatamente un eremita, mentre ogni eremita è un prigioniero che cerca una utopistica libertà interiore” (p. 36).

Tale attenzione al reale si traduce spesso, con largo anticipo sui tempi, in chiara consapevolezza e altrettanto ferma denuncia del degrado dell’ambiente, quello marino e lacustre in particolare: “…e notò, guardando con attenzione il velo d’acqua della superficie, che arrivavano fin lì gli scarichi delle concerie. […] Dovrebbero esserci anche residui velenosi di cromo…” (p. 36).

Con piena adesione a una consolidata tradizione veneta, nella sua interminabile “odissea”/pellegrinaggio via fiumi e canali fino al mare, Sandro rasenta il sottile confine fra regno dei vivi e dominio dei morti recuperando a questo modo la memoria di un remoto passato che ha plasmato anche il presente: “…si accorse di avere ancora in mano la calza nera da donna che aveva srotolato dall’elica. […] gli fece schifo, come se fosse stata una calza uscita da una tomba, perduta da un cadavere, sfuggita a uno di quei piccoli cimiteri appena giù dall’argine, che a ogni inondazione vanno sott’acqua” (p. 39); e ancora, ristabilendo un ponte con l’altra riva e rievocando una storia secolare che unisce quanto l’uomo ha diviso: «L’argine destro era tutto nascosto da bettoline di ferro dipinte a vivaci colori con le draghe a bordo. Erano le barche dei chioggiotti che andavano a caricar sabbia sul Po per poi andare a rivenderla in Dalmazia attraversando l’Adriatico cariche fino all’orlo. “Chissà come faranno nel Quarnaro”, pensò Sandro, “dove nascono tutti i venti dell’Adriatico, le bore invernali e le feroci levanterie estive”» (pp. 41-42).

Un’utile chiave interpretativa del testo è quella dell’allegoria, onnipresente: così Italia non è semplicemente un sex toy, è piuttosto l’essenza metafisica dell’eros inteso costitutivamente, con Leopardi, quale insoddisfazione e mancato appagamento: il fango e l’oscurità diventano la porta che apre ad un mondo ctonio d’inquietudine parallelo e quasi complementare a quello reale/solare; la navigazione del Galioto equivale ad un peregrinare senza meta per concludersi nell’inevitabile naufragio dell’epilogo (ovvero il rogo del bragozzo colpito da un fulmine con la conseguente distruzione della bambola in silicone da parte dell’agens, da intendersi quale sacrificio rituale e spannung), in tutto simile alla deriva del battello ebbro di Rimbaud; lo specchio, che s’infrange in mille frammenti sin dalle prime battute, non riflette semplicemente le fattezze umane, ma è porta d’accesso per l’irruzione nel quotidiano delle creature più immonde, dalle limacce alle salamandre, da un gallo quasi silvestre al basalisco; la stessa superficie liquida è duplice, ambigua e ingannevole per le insidie sommerse che nasconde, e tutto va letto in tale doppia prospettiva, la medesima che si attiva nelle tele metafisiche di De Chirico o nell’arte del primo De Pisis, come di quello esoterico. È il prezzo che devono pagare quei pochi che, come Sandro, sappiano riconoscere lucidamente e senza drammi la propria sconfitta senza bisogno di affidarsi a surrogati, che si tratti dell’alcool, delle pastiglie, del sesso, della sublimazione nell’arte o di altro.

Nel suo particolarissimo itinerario di formazione, Sandro incrocia una categoria singolare di ignavi, sulla scorta di Gogol piuttosto che di Dante: le “aneme perse”, ovvero quella tipologia di “esseri che non furono mai del tutto vivi, né del tutto morti” (p. 73), anime di “angeli” irochesi che attendono la propria metempsicosi e solo nel Delta quest’ultima potrebbe aver luogo; tuttavia restano spiriti che non sanno trovare la via del ritorno ai propri Elisi, giacché non riescono a rinvenire corpi in cui reincarnarsi, né possono morire: “fanno cerchi sull’acqua del Delta o traggono rumori inspiegabili dalla cassa armonica di una barca […] che venga a legarsi alla riva di un paese morto” (p. 75); sono, ancora, angeli mancati in attesa di un traghetto che non arriverà (p. 76). Italia stessa, ci suggerisce Zanotto pur se in forma dubitativa, condivide una simile natura in attesa di trasmigrare in un corpo, e con lei ciascuno di noi in quanto creature segnate dallo stigma dell’incompiutezza, altrettanti anacoreti delle acque interne che fuggono il mondo per espiare la propria penitenza nei canali della quotidianità, analogamente al protagonista e al suo doppio in gomma, come pure al bragozzo che li sostiene, quasi una nave fantasma persa tra le brume del Delta. Il che, da solo, vale ad accreditare al romanzo, come già sosteneva nella sua prefazione André Pieyre De Mandiargues, una valenza surreale e metafisica venata di un sottile umorismo nero, congiuntamente ad una prepotente fascinazione per la bellezza, anche quella ormai più deturpata e fatiscente alla maniera barocca, oppure cara agli Scapigliati e ai primi Decadenti, senza per questo operare una riduzione dello scrittore a loro tardo epigono.

Potrebbe apparire una forzatura, giunti a questo punto, e tuttavia occorre notare l’esistenza di una singolare consonanza, quasi una premonizione telepatica fra grandi “irochesi”, la maniera in cui l’autore ci restituisce l’essenza delle abitazioni in abbandono nel Delta, che poi si rivela per la sostanza prima e ultima dell’intero Polesine, in estrema prossimità al sentire che alimentava gli scatti d’arte realizzati dal pittore di Rosolina Giorgio Mazzon, poi riuniti nel volume postumo In calmissima luce. Con Giorgio Mazzon nel Delta del Po (Rovigo 2018): “Una casa abbandonata del Delta è un luogo ormai privo di essenze umane, abitata solo da forme-presenza impercettibili, ricordi di persone morte che non possono lasciare la golena, anime inquiete” (p. 98). Sono quei luoghi, naturaliter consacrati, rispetto ai quali “bisogna poi dare al vento e alla pioggia ciò che deve essere sepolto” per salvarli dalla profanazione (p. 100). Il che, tuttavia, non impedisce a Sandro di appropriarsi furtivamente (ma è un furto doveroso, visto che ha lo scopo di salvare qualcosa dall’oblio) di un vecchio cofanetto ligneo ornato da un disegno che gli rammenta le sirene dipinte sui tendoni di miserevoli circhi quale scadente imitazione delle polene di vecchi velieri. Una costante ulteriore dell’opera risiede nella sistematica scelta di campo di Zanotto, tutt’altro che ideologica, nello schierarsi dalla parte degli ultimi e dei più deboli: nello specifico col denunciare l’avanzata inesorabile delle recinzioni agricole con i conseguenti espropri a scapito della proprietà collettiva preesistente nell’ambiente vallivo, complice l’indefessa azione di bonifica agraria intrapresa dai Benedettini nei secoli.

Dal punto di vista formale, Delta di Venere si propone nella veste apparentemente tetragona e monolitica di una sterminata macrosequenza senza soluzione di continuità dall’inizio alla fine, una solidità insieme reale e apparente che se da una parte corrisponde alla compatta imponenza del fiume eponimo per l’intera estensione del suo corso fino al mare, dall’altra si rivela fittizia e ci restituisce la naturale sinuosità del Po, come pure le sue insidie nascoste, in ragione delle continue oscillazioni fra piani temporali e narrativi, stagioni dell’uomo e flussi della storia o della coscienza, oppure nello scarto frequente tra i piani della realtà o della fabula e quelli del sogno e dei ricordi. Tutte scelte stilistiche che si sposano a meraviglia sia con la natura del soggetto (le acque, le terre e il Delta), sia con la vicenda dell’agens in un esemplare connubio di invenzione, geografia, storia e narrazione. Meriterebbe una lettura accurata anche la produzione in versi di Zanotto, in particolare quella in dialetto, per quel fluido che scorre nelle vene della sua lingua attraversandola nel profondo quanto un fiume carsico col riaffiorare, di tanto in tanto, nella fresca trasparenza di una risorgiva attraverso innesti spesso esilaranti e assai rivelativi, ma dovremo limitarci a qualche fuggevole osservazione su un’altra delle pubblicazioni di Zanotto caduta immeritatamente nell’oblio, la plaquette d’arte, con illustrazioni di Orfeo Tamburi, Lettere dall’Argine Sinistro (Piovan, Abano Terme 1986).

Si tratta di liriche in lingua che adottano la forma dell’epistola in versi nella misura prevalente dell’alessandrino sciolto da rime, in uno stile tra il visionario e l’onirico particolarmente congeniale all’autore e con l’abolizione pressoché totale del punto fermo come delle virgole, sistematicamente rimpiazzati da parentesi, esclamativi e interrogativi così da creare un corrispettivo formale del fluire ininterrotto delle acque o dei sogni. L’Argine Sinistro (lungo la Riviera del Brenta), un “luogo che non esiste più” (L’Argine Sinistro è un luogo che non esiste più, p. 9), si rivela per una sorta di clone provinciale di una Rive Gauche “spersa tra le campagne venete / proprio la dimenticata Rive Gauche di un remoto / passato da raggiungere solo in sogno!” (Attendendo votive offerte,p. 12) nella quale l’io lirico viene materializzando la propria “Tebaide” con l’eleggervi dimora “all’anagrafico 107” in San Brusòn di Dolo (ibidem, p. 12 e Un funzionario si nasconde al 107, p. 20), dove “ogni cosa del mondo / che non esiste più o che non è mai esistita / qui ritrova il suo significato non casuale” (L’Argine Sinistro è un luogo che non esiste più, p. 11) alimentando a questo modo la vocazione monastica “di chi non trova la sua Tebaide / e nella cella di un foglio bianco / ritrova se stesso con una liberazione / pagata dall’essere ancora / più inadatto alla vita che fluisce” (A Elisabetta B. quale esorcismo, p. 67). Già da tali occorrenze risulta evidente la coerenza della poetica di Zanotto nell’oscillazione perpetua dalla prosa alla lirica o viceversa, ed è altrettanto palese quanto risulti centrale e pervasiva la tematica dell’acqua nell’intera sua produzione, in simbiosi ad una costitutiva inquietudine esistenziale di cui l’acqua, in tutte le sue molteplici forme, rappresenta quasi il correlato oggettivo. Da segnalare sicuramente l’epistola Piccolo bestiario dell’Argine Sinistro (pp. 52-57) nella quale la Tebaide viene assumendo le sembianze di un buen retiro che evoca in chi scrive la casetta delle fate in Salgareda e la parabola di Goffredo Parise, per chiudere su questi versi illuminanti anche rispetto al romanzo di cui si diceva: “«La lussuria è la ricerca carnale / dell’ignoto» che scrisse già Valentine / de Saint-Point ed è come una / bandiera per il povero funzionario / immerso nel vuoto pieno di grilli e uccelli” (Poesie o scritte all’Argine Sinistro, p. 76). Quanto al dialetto, unica patria riconosciuta da Zanotto, sarà sufficiente riportare i titoli di un paio di raccolte, a conferma dei nostri argomenti: Aque perse e Insoniarse de aque, forse i suoi libri migliori.

Lascia un commento