Questo saggio è uscito nel mio testo dedicato all’opera di Anna Maria Farabbi, Gli esercizi della stupefazione e le vie della scelta, edito da Rossopietra nel 2019, quando l’opera io sono alla poesia come pane al pane e vino al vino era ancora un inedito. Ora, dopo la sua pubblicazione in un numero limitato di copie artistiche, compare anche in una raccolta di opere finalmente riedite di Farabbi, in quanto ormai impossibili da reperire nei tipi originali: la via del poco, coedito da Al3viE e pièdimoscaedizioni nel 2022. Essendo, rispetto alle altre opere della raccolta, sia per data di composizione che per temi, molto diverso, ripropongo qui, a parte, la riflessione che ne feci al suo primo apparirmi.

Salvarli, sciogliere le sbarre, scardinare i confini, rifare per ciascuno la casa buona con latte e pane, rimetterli alla carezza (…) stendere una pubblica denuncia, scriverla fino in fondo, testimoniando. Rispondi a loro. Dì a loro cosa farai per loro. Per quelli come loro. (…) E io che scrivo parole cosa posso fare perché siano esperienze concrete, allarmanti per chi legge? La mia scrittura, la mia povera scrittura del quasi niente.

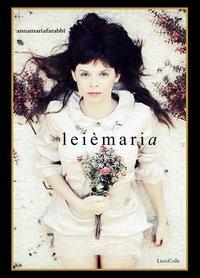

Anna Maria Farabbi, leièmaria[i]

1.Ancora una volta

Ancora una volta è chiamata all’opera, Anna Maria Farabbi.

Come lo è stata dagli occhi di Tereska, corpo di bambina cresciuto in un campo di concentramento; occhi che, pur affogando dentro caotici ghirigori la notte del suo lager, comunque le hanno chiesto, ad Anna Maria Farabbi, “di restituire il mio lusso, (…) di rispondere a voce alta del mio fare, del mio andare, della mia letteratura grassa che manca ancora di rispetto verso i poveri, i fulminati, le creature che con il proprio petto strappano il filo spinato, liberando i prigionieri”[ii]; così che Anna si è inoltrata nell’abse, voce che dal profondo del suo dialetto spazia dal ‘nulla’, ‘vuoto’, ‘insignificante’, a ciò che ricade nel nulla ma per l’impossibilità di essere espresso, compreso, spiegato compiutamente e che quindi diventa anche “limite insuperabile”, indicibile “fino in fondo”[iii]. Anna l’ha percorso incontrando e costruendo un paese che c’è e non c’è (almeno altrettanto difficile – ma non impossibile – da raggiungere quanto l’isola di Peter Pan), perché coniuga le più profonde istanze dell’io al tu e al noi, in una coralità di impegno alla relazione, all’ascolto, alla condivisione, alla partecipazione che non divide personale e politico, spirituale e biologico e che non soffoca nessuna delle parti che si intrecciano faccia a faccia.

Come lo è stata – chiamata – dai “matti ni” del manicomioarca di Torre Certalda[iv], a ripercorrere da capo, in dentro la O[v], le vie della sua meditazione, le ragioni delle sue scelte e pratiche civili di resistenza, la ricerca responsabile, inesausta da “recuperante”[vi], attraverso la “tensione permanente dell’amore”[vii] e “dentro la via seminale del canto che trova l’ombelico di una qualunque altra creatura, di un tu disperato, isolato, sprofondato. Quel tu che la società ghettizza e consegna definitivamente alla rinuncia. Il canto risveglia l’asse interiore, ricrea nell’ascolto l’ordine e il senso degli anelli della propria spina dorsale: il viaggio del proprio io nella coniugazione con il noi.”[viii]

Come lo è stata – chiamata – da Arquata, dal quaderno di Bruno: “Ho aperto la sua polpa, l’ho sfogliata, annusata. (…) questo quaderno è una scrittura costruttrice di pace in un tempo di guerra ancora in corso. Non è un corpo pacifista. Non ha scrittura né pensiero pacificati. Ho deciso: lo recupero attraverso il mio canto. Con rispetto, nel mio ritmo.”[ix]. E in La casa degli scemi ha testimoniatoquel bisogno irriducibile di libertà e dignità e pace che si sottrae tanto alla logica della guerra quanto alla violenza della manipolazione psichica.

Ed ora io sono alla poesia come pane al pane e vino al vino[x], un’opera “ispirata e dedicata a Carmela Pedone”, fulmineamente ritratta in dentro la O: “carmela era campionessa di nuoto/ e con il ritmo del corpo apriva l’acqua”[xi]. Opera che si radica in quel lavoro insieme, nel laboratorio di poesia ed “eccezionalmente fuori dalla comunità” di Torre Certalda, nella biblioteca di Umbertide, attraverso cui Carmela riuscì a rientrare “nell’esperienza della creazione e della vita” che aveva portato alle sue prime opere e che la portò anche a “testi inediti, squarciando il lutto della sua astenia”. Anna Maria Farabbi è ed era sicura che la “poesia può attraversare l’ombelico, provocare energie di condivisione e di armonia. Non concepisce scandalo, né paura, né vergogna: tesse un baratto per questione di vita e di morte. E di festa.”. Il loro tempo insieme è stato di “concentrazione e studio per orientare, idratare” l’eccesso delle “combustioni” interiori, nella proposta dell’arte come “relazione cominciando dal proprio io, ascoltando e creando la parola. Tutto questo con rispetto, armonia e calore.” Poi Carmela è morta del cancro che da tempo la estenuava. Ma se ha fatto in tempo a recuperare fiducia in se stessa e nella sua poesia[xii], però la vicenda della sua vita le ha impedito troppe cose e Anna Maria Farabbi sente il bisogno profondo di “restituire” e condividere non solo alcune delle sue opere[xiii], ma anche qualcosa di propriamente-lei-Carmela, gesti come parole, piaceri come pensieri, facendosi, lei-Anna, con rispetto e pudore lei-Carmela nella poesia. “Qui”, dice, ancora una volta, Anna Maria Farabbi, “nell’opera, ho recuperato il suo punto di vista, volendo restituire il fulmine della sua espressione.”. E per completare questa opera è stata chiamata in Giappone, dove, tra il molto altro, in una situazione non solo dimessa, ma proprio terra a terra, ha trovato la sintesi del suo fare: “changing/ the observation/ time of birds”[xiv], “segnaletica esistenziale” la cui “potenza non necessita di alcuna traduzione”[xv], chiosa giustamente l’autrice.

Non sembri questa lunga premessa una panoramica accademica. E’ che i lavori di Anna Maria Farabbi non sono mai conclusi nel loro singolo spazio cartaceo, ma sono strettamente connessi per riferimenti, rimandi, riprese, approfondimenti, limature. Questo – si dirà – è in genere comune a tutti i poeti e narratori: non a caso è nata quella specie di definizione-battuta secondo la quale gli scrittori non fanno che scrivere lo stesso libro per tutta la vita. Per Farabbi non si tratta solo di lavoro intorno ad alcuni temi che le sono spire centrali della sua rotazione, ma di un nodo-intreccio tra scrittura e vita che ha necessità di crescere e divenire, di ritornare indietro e ripensare, di non perdere gli approdi dell’esperienza, né smettere di interrogarsi su scelte, occasioni, certezze e incertezze, coincidenze, bisogni e anche soddisfacimenti. Un nodo-intreccio insieme intellettuale ed organico. Questo intreccio comunque non sfocia nell’autobiografismo, né propone fulcri autoreferenziali, così come non esclude l’invenzione, l’immaginario: vive di una radice profondamente addentrata nella ‘polpa’ organica della poeta, dai sensi alla meditazione, dagli incontri e scontri del quotidiano al corporeo congiungimento con la lunga trazione della specie fino all’adesso e con la amorosa e faticosa partecipanza alla comunità affettiva e sociale dell’attuale; ma sempre orientandosi alla relazione, quasi che l’io fosse inscindibile da un tu o un voi. La poeta lo ha detto tante volte:

Il canto, secondo la mia intenzione, è, oltre i testi lirici in senso stretto, il viaggio esperienziale che offro, dentro cui semi di autobiografia, ecografia della meditazione, e cronaca si intrecciano. (…)Volevo studiare in verticale il mio corpo e renderlo in canto con corporeità sensoriale.[xvi]

Porto qui nelle carte una parola di carne ossa e sangue. (…) L’opera è anche il corpo in voce di poeta, nella sua interezza, che attraversa inferni, campi e corpi[xvii]

Poesia significa per me entrare nel corpo, nel mio corpo, impegnarmi in una creatività organica da cui può sorgere il segno scrittorio ma anche oralità quotidiana dentro cui gesto e parola sonora sono scelti e coniugati verso qualunque tu, anche un tu apparentemente immobile e sprofondato (…) Il mio lavoro poetico agisce attraverso postura, gestualità, voce colloquiale (…) La lingua è organica: agisce anche nei nostri interiori strati “geologici”; contiene e diffonde il dominio della cultura di cui facciamo parte, imprime dettati di comportamento, può confermare barriere architettoniche sociali, ruoli, scarti relazionali in una rassegnazione di definitività del proprio stato. Riaprire la parola, la sua pancia, risveglia l’individuo, lo accende, mettendo in moto viaggi di conoscenza e meraviglia in cui può attraversare sì occhielli autobiografici rielaborandoli, ma anche possibilità di acquisizione di nuovi strumenti di lettura e sostegno, portarsi nella dimensione del colloquio.[xviii]

mi sono presentata a psichiatri e psicologi guardiani dell’arca

per condividere il canto e la creazione

con i dannati acefali

praticando con loro il miracolo lirico del baratto:

non con attenzione ma per questione di vita e di morte

del resto come è nella natura della poesia

poesia biologica lo ripeto biologica

che consegna la sua armonica potenza all’inferno[xix]

Se in La casa degli scemi la relazione della poeta scrivente con la polpa viva di Bruno e del suo quaderno l’ha portata all’ellissi della propria presenza nei versi – che non significa certo immedesimazione tout court, essendoci tra lei e Bruno profonde differenze oltre a quella di genere –, pure è rimasta nella vicenda per narrare quel suo ruolo di staffetta portatrice del messaggio al nostro tempo. Invece in questa opera Anna Maria Farabbi va decisamente oltre. Si apre totalmente a Carmela, si fa lei nei versi, nelle immagini, nella fatica a trovare la parola e a trovarsi nella parola. Anna non c’è, se non in un “tu” a cui Carmela si rivolge direttamente una volta. Ma Anna si sente comunque presente, e non tanto per quei titoli che assegnano una testimonianza localizzata e tempi biografici a versi parole emozioni (dentro la biblioteca di Umbertide, in casa di Carmela, doccia ecc.), ma per la direzione della voce, dell’intenzione, del respiro stesso di Carmela. Che è aperto a lei.

La possibile difficoltà poteva annidarsi in una sovrapposizione della propria – di Anna – alla sensibilità di Carmela, del tutto plausibile in un’opera di questo genere. Se già possiamo affidarci – quasi soltanto ma soprattutto – a quanto Farabbi ci assicura nella sua chiusura al testo, circa il recupero rispettoso del “punto di vista” e dell’“espressione” di Carmela, comunque l’opera dalla primissima lettura mostra un andamento solenne, quasi rituale il quale, tra l’altro che significa, pone immediatamente la persona a cui è data voce ad un livello così alto di dignità che quasi non lascia possibile spazio ad intrusioni estranee, come a una profanazione. E parole di Farabbi sono a conferma: “Lei è sempre stata solenne con me. Abbiamo vissuto un’intensa cerimonia. Volevo far uscire dall’orrore la bellezza che mi ha insegnato. Quella che ho vissuto e che ha vissuto lei.”[xx] E ancora:

Non sono ulisse, non mi faccio legare. Da mesi, corpo a corpo, vivo con le sirene dell’appennino, mie sorelle e sentinelle, che non seducono, ma allarmano e rivelano, imponendomi l’ascolto assoluto, per questione di vita e di morte. La loro mostruosità, la loro radicalità, per me sono bellezza.”[xxi]

Il testo, poi, non lascia emergere a evidenza epidermica le emozioni di chi scrive – Anna – rivelando una volontà di autosottrazione generosa per permettere l’emersione piena di Carmela; oltre a mostrare la modalità di un rapporto che si incentrava essenzialmente sulla potenza-possibilità della parola della poesia di farsi espressione e narrazione dell’io nel rapporto con un tu,dove il tu – Anna – non eliminava certamente emozioni e sentimenti, ma non ne faceva il viatico precipuo, lasciandoli espressi sotto il velo di gesti, attenzioni, presenze, tonalità. Perché le emozioni e i sentimenti non sono sempre adatti a impostare e guidare, da soli, una relazione in cui una certa distanza sia necessaria affinché si generi quell’autorevolezza da cui può essere suscitata fiducia e certezza di appoggio. Ancora racconta Farabbi: “Sono io che ho elaborato e spinto ogni parola e soffio. E la ho aperta. Da granito che era. Ma è stata lei ad avere fiducia del mio cuore e della mia mano. No, non sono stata io a aprire Carmela. Entrambe siamo state chiamate a vivere una cosa grande che di fatto ci ha sconvolto la vita e ha sconvolto il manicomio.”[xxii]

Quanto qui è sottratto, ci viene però dato altrove:

Distinguo la voce di Carmela: riconosco le sue vocali a coltello che squarciano. Non parla che per vagiti in tonalità senza controllo. Tra le sue tempie e le sue corde in gola, gravitano cellule esiliate i a e u o. Imparo. La mia notte nomade è questa.[xxiii]

i miei matti ni li chiamo interiormente così

mi raccontano la schiuma della luce

che gli sciaborda il petto all’alba

mentre li corrode[xxiv]

non voglio scrivere una poesiauccella sublimandola

sono io l’uccella in carne e ossa

che sceglie di vivere un nido negli intestini dell’inferno

io che credo al canto quando non è più di chi lo crea

non è più di nessuno e suona autonomo il vuoto dello zero

rovescio in poesia la morte degli ultimi

e la mia con loro

pratico la pace così[xxv]

2.L’opera

Il titolo è già un verso: “io sono alla poesia/ come pane al pane e vino al vino”. Da una parte enuncia la specificità delle parole a seguire: come nel detto popolare, nessun diaframma tra parola e cosa, nessun artificio; la parola sta nel mondo come la cosa; e chi scrive la parola della poesia è anche lui/lei poesia, sta al mondo come poesia. Dall’altra non può non sentirsi la sacralità di una potente evocazione eucaristica. Qui non sarà data la poesia come prodotto di qualcuno/a, ancorché spiritualmente elevato; qui, come alla mensa della messa, sarà dato il corpo stesso del/la poeta sotto la specie della parola. Ingresso più solenne a Carmela non saprei immaginare.

L’opera si organizza con un andamento sinfonico: acustica dello sprofondo: accordatura, preludio biografico in cinque tempi atmosferici, tema, l’aria che attraversa le narici quando taccio, l’acqua delle mie lacrime quando taccio, il fuoco nel miocardio quando taccio, la terra su cui sorge il mio povero letto di bambù, requiem nella bufera in cinque arpeggi, assolo del congedo.

Come confermano le parole di Farabbi in chiusura: “Quest’opera è concepita per essere orchestrata”; e non importa se poi ne affida l’orchestrazione a “grilli carbonari” e “tamburisti primitivi migranti” e “venti nomadi extracomunitari”: conta la necessità che la poesia sia presa “alla bocca”, musicata dal respiro che vibra nell’aria, e non uno solo, ma tanti fiati in faccia ad altri tanti fiati. Nella partizione sopra riportata si sottolinea l’importanza fisicamente acustica, eufonica, del suono poetico; anche, però, si affaccia la potenza del tacere, del silenzio, tanto concretamente necessario alla scansione del suono-parola, quanto più vasto, indefinibile, infinito-che-contiene: mandorla avvolgente e insieme madre creatrice infinitamente potenziale. Non lontano da quel vuoto del tao, il Dong, che è “Vuoto supremo”, “Grande mistero senza confini”, la cui via è quella della “Fusione unitiva, del Ritorno all’Origine”, cioè al “Caos”, all’”Unità primordiale precedente a qualsiasi distinzione, alla quale bisogna tornare per rinascere.”[xxvi] Si pensi, quindi, ai riverberi dell’“acustica dello sprofondo”, che introduce-contiene le partizioni successive: al primo termine, “acustica”, specificamente tecnico, definitorio della emissione sonora, si affianca un termine abbastanza raro, “sprofondo”, che tiene, in quanto deverbale, ancora molto della dinamica del ‘precipitare’, con una connotazione di adiacenza all’’improvviso’ e all’’abisso’ e all’‘inghiottitoio’ e quindi di ansia, fino all’angoscia. “Sprofondo”, coniugato al primo termine, diventa fisicamente ‘grido’ e più dolorosamente ‘urlo’. Anche altrove, se “sprofondo” è usato da Farabbi per nominare un’interiorità tragica:

Si toglie il cappello. [il vecchio Tommaso] Tutti morti. Diventati sassi. Parla in dialetto stretto, non lo capisco, ma lo comprendo (…). Sporge la voce dal suo sprofondo tragico.[xxvii]

insieme a termini come “sfondato” e “sfondare”:

Il corpo della tramontana mi sfonda. (…) Ricomincio a cantare dopo abse, con questo vento in corpo. Prosciugata, essenziale, veloce. Il mio andare nella cruna elettrica dei matti, nel silenzio cementato dei sordi, nel buio fossile dei ciechi, nell’espressione epifanica dei bambini, nel mutismo cerebroleso, nel labirinto degli ergastolani, nella desertificazione degli anoressici, nell’esilio di ogni sofferenza, è un’ulteriore tramontana che mi ha eroso e insegnato cosa significhi impegnarsi per questione di vita e di morte”

“So che con i miei matti ni è necessario entrare in un tempo sfondato, assecondando il loro bioritmo alternato e mutevole.[xxviii]

altrettanto, eppure, apre ad un universo intimo infinito che “negli intestini dell’inferno” conserva e salva “la schiuma della luce”[xxix], “nel granaio dogon della… memoria biologica” sa ascoltare e capire la pioggia, l’acqua, e impara ad andare “oltre l’atmosfera terrestre/ nelle geografie lucenti del cosmo”, ancorato “alla madre da un cordone ombelicale”.[xxx] Per associazione quasi metonimica oso allargami a Napoli, per quei recenti crolli di strade e pavimentazioni che – non dimenticando certo le vittime e i danni e le cause spesso connesse alla speculazione malavitosa – hanno aperto, e sprofondato, ai meandri di un sottosuolo tanto pericoloso quanto misterioso e mitico. Carmela Pedone era, è di Napoli.

Intorno alla parola “accordatura” Carmela si lasciò andare a lunghe riflessioni con Anna Maria: parola che attiene ancora all’acustica orchestrale e insieme all’idea di conciliazione, di immanenza, allo stare dentro a tutto col cuore-cor-cordis, “con la corda, tra le corde, sulla corda”, attraverso figure dell’una (“marinai”, “pescatori”) e dell’altra (“funamboli”, “acrobati”) e/o di entrambe (“cordari”, “musicisti”). Parola che approda al nodo forte della relazione, quando è capace di far crescere l’io, cioè quando “l’io si flette e entra in tensione dinamica verso altro da sé, creato e creature”. Il cuore accordato nel senso di corda-relazione, “strumento e oggetto al tempo stesso della propria esperienza”; che chi, come Carmela – e Anna Maria –, incontra quotidianamente nella “pratica quotidiana” – dalla meditazione alla relazione –, capisce essere allora non “coda, ma la terribile origine, l’immanenza, la vitalità e il pericolo di morte in ogni relazione creaturale”; per la “fragilità del nostro telaio interiore”, per “non saper modulare armonicamente il ritmo degli atri, corrispondendoli al potenziale elettrico delle tempie”, in un “dissidio atonale” che porta a “interruzioni improvvise per strappo di corde” dovuto ad un eccesso di “trazione”. E quando Carmela arriva a dire in poesia: “la mia accordatura non ha non è”, il cuore si arresta di colpo sullo spazio bianco del silenzio, dell’afasia. Mi viene in mente la G.H. di Clarice Lispector:

E’ proprio tramite l’afasia che si udrà per la prima volta la mutezza propria e quella degli altri e quella delle cose, e la si accetterà come il possibile linguaggio. (…) Il linguaggio è il mio sforzo umano. Per destino devo andare a cercare e per destino torno a mani vuote. Però – ritorno con l’indicibile. L’indicibile mi potrà essere dato solo attraverso il fallimento del mio linguaggio. (…) la rinuncia è una rivelazione.[xxxi]

Poi, riprendendo voce Carmela come un fiato buttato in corsa, la negazione si esplicita: non è “conciliazione né pacificazione né arresa ai patti” e lascia campo ad un’affermazione: “ma consegna di cuore prima dell’opera”. Quindi ancora il vuoto del silenzio, dove il fiato sembra dover prendere forza da un profondissimo diaframma per arrivare alla dichiarazione potente che dà il titolo stesso all’opera. “io sono alla poesia come pane al pane e vino al vino”: è l’eucarestia dell’immanenza, che ancora mi riporta a G.H:

io stavo sperimentando il fuoco delle cose: ed era un fuoco neutro. Io stavo vivendo della tessitura di cui sono fatte le cose.

Esiste una cosa che è più ampia, più sorda, più profonda, meno buona, meno cattiva, meno bella. Sebbene pure quella cosa corra il pericolo di trasformarsi, nelle nostre mani grossolane, in “purezza”, le nostre mani che sono grossolane e zeppe di parole.

La realtà precede la voce che la cerca, ma come la terra precede l’albero, ma come il mondo precede l’uomo, ma come il mare precede la visione del mare, la vita precede l’amore, la materia del corpo precede il corpo, e a sua volta il linguaggio avrà un giorno preceduto il possesso del silenzio.

Saremo inumani- come la più alta conquista dell’uomo. Essere è essere oltre l’umano. Essere uomo non è un successo, essere uomo è stata una costrizione. (…) Non è uno stato di felicità, è uno stato di contatto.[xxxii]

Nel “preludio biografico in cinque tempi atmosferici” Carmela dichiara “l’ulcera del mio dolore” che fa la sua interiore condizione esistenziale di tempesta, con “i venti tra le tempie”, quella che Anna Maria ci diceva che “strappa la testa ai matti”,[xxxiii] e con “nuvole dentro cui non esistono uccelli”, squarciati nel petto “mentre cantano” la poesia, dal gelo della neve, che seppellisce i segni di una scrittura che è stata vitale (“giardini”), anche se ormai segni lontanissimi o comunque chiusi come granito (“fossili”). Lasciando una “testa carsica” che “non assimila la pioggia” e che non ha linguaggio traducibile per le “cantiche folli” nelle sue “cavità”. Questi uccelli spaccati nel petto sono quegli stessi di Bruno, che “cadono stecchiti con la testina/ che sbattendo per terra/ esplode”, quando Bruno è sottoposto alle torture fisiche e psicologiche della ‘casa degli scemi’. Ma come Bruno non ne è cancellato: “io sto fermo/ poi li raccolgo zitto (…)/ … i matti non sono stupidi”,[xxxiv] così dentro le nuvole di Carmela “vive la creazione del fulmine”, che se può essere assorbita nelle “cicale elettriche” che ossessivamente colpiscono il “cervello notturno” con “il becco compulsivo del picchio”, però apre anche una potente immagine di opposizione, quella di una divinità arrabbiata – e non Zeus, ad esempio, quanto piuttosto Demetra che deve gelare la terra e ogni fioritura, ogni germogliazione, ogni fruttificazione per riavere la figlia rapita; o Medea che deve sospendere il cuore per strapparsi all’amore dei figli e punire Giasone.

Nel “tema” si addensa la condizione che esternamente Carmela mostra: la sua provenienza è “dalla filosofia della notte”, che mi piace decifrare come quella pratica della meditazione che è anche di Anna Maria (“lavoro estraendo l’acqua del profondo tutta la notte/ la raccolgo e la bevo per prepararmi al giorno”[xxxv]); e continua a camminare “con gli scalzi la marcia della pace”, pur definendosi “una femmina di pezza scucita”, incapace di emozionarsi ormai della bellezza delle stelle, perché la sua “testa malata” le vede solo come “luce morta”: è molto densa e significativa questa sequenza di versi che insiste sull’antitesi-perdita di qualcosa che ‘è stato prima’, vivo, e che ‘non è più’. E poi il cancro, nella sua nominazione più dura, e cannibale. I quattro elementi del mondo la attraversano, la solcano, la consumano, la sostengono, durante il suo tacere. Che, con la citazione del titolo introduttivo, “l’acustica dello sprofondo”, richiama quel significato del vuoto-silenzio di cui sopra si è già detto. “ciò che resta del mio io”, quasi francescanamente posato sul “povero letto di bambù” che sembra avere radici vive nella terra, essere terra, riporta invece, nell’ampliamento successivo del “tema”, con forte contrasto, al “ventre immobile del manicomio”, a quell’io “dissolto” e “devastato” di tante creature nell’“Ospizio femminile” di Abse, il cui inferno (“Non ho più lingua./ Non ho più gola// di lupa o cicala/ né denti.” “mi lavano mi asciugano/ mi sdraiano a letto/ mi pizzicano il piede/ (…) /… fissiamo il soffitto/ lo stiamo attraversando (…)/ come astronaute vuote”[xxxvi]) ritorna qui in quell’essere interscambiabili numeri di pazienti, anzi ‘utenti’, “indistinti l’uno dall’altra”, “in fila con la scodella nel vuoto” e destinata a non essere colmata. L’aria qui è “puzzo” di “macello”, la cui pistola mortifera è un “plotone di farmaci” che “ha sparato in fronte” a Carmela e così ha prosciugato “le maree acustiche della mia interiorità/ fino alle secche del silenzio”; che quindi non è un tacere scelto, ma il nulla d’un “guscio d’uovo vuoto”, a cui hanno ridotto la sua testa. Ma in quest’aria ha cominciato a vibrare “l’om degli uccelli mentre passano il confine”, quello che il “tu” di Anna Maria appare di colpo intento a trascrivere per lei, quello che anche Anna Maria dice in dentro la O, ma che impara a sentire dai matti ni:

il mare è lontanissimo dall’arca i matti lo sanno

e trovano il suo odore prendendolo con il naso

tra le correnti salmastre che portano a quota le poiane

sopra le cime vegetali e minerali dell’appennino[xxxvii]

Questa che è l’unica presenza di Anna Maria – perché per il resto la poeta si è fatta duale con Carmela – e lo è non solo in relazione con Carmela, ma lo è come da Carmela è percepita, sentita, significata: nel ventre morto della balena bianca è entrata la poesia, non fatta tanto di versi sciorinati da bocche lontane, quanto di con-tatti e com-passioni col mondo e con lei Carmela –lei prigioniera della “balena bianca”, ormai “disidratata arenata sulla schiena di un monte”, la comunità di Torre Certalda, lei “solissima radioattiva per cancro e follia”, lei “iocarmela in cerca di achab” – e con gli altri matti ni, che stanno tutti dentro il mondo e ne sono parte essenziale. Al vento che muove le “bandierine di preghiera tibetana” sul “filo” dove Anna Maria la tramanda – la fa attraversare come un cristoforo, la fa andare con una meta, la tiene ancorata in un segno indelebile sul divenire del tempo –, Carmela risponde con un lungo “soffio”-respiro, “perché sono aria matta”, ma comunque aria “nell’aria”: il vento è uscito dalla prigione delle tempie, è stato cristallizzato da Anna Maria per essere inciso-scritto. A Carmela è arrivato il senso profondo della prima poesia della consapevolezza[xxxviii]:

lo so che prima di me più forte di me canta

un anonimo poverissimo filo dell’himalaya

con le sue facce volatili stracciate

ma il mio fiato sensuale segna l’aria

e prima di evaporare tocca

Nell’“acqua delle mie lacrime mentre taccio”, Carmela, dopo avere accolto nel proprio interiore “orecchio di dionisio”[xxxix] che Anna Maria ha risvegliato, “la cometa liquida della poesia”, con dominio controllato accosta e nomina i corni della violenta antitesi in cui sta vivendo: la morte incalzante “a colpi d’ascia” e la quieta “intima conversazione delle nostre canne di bambù”, sottovoce – lei-Carmela che nel ventre della balena sa solo urlare senza remissione – “dentro la biblioteca di Umbertide”. Uno dei suoi luoghi intensamente personali e vivi, come lo è stato e lo è nel presente interiore “posillipo”, dove Carmela ha nuotato e nuota nell’immanenza del mare, acqua sopra, delle “verticali della pioggia”, acqua sotto, dei “pesci che come me non sanno parlare”: ma questo silenzio non è afasico, è quello della “fusione unitiva” del Dong, dove Carmela sente che “la mia nascita si scioglie nelle amniotiche del mare”. Ma l’acqua è anche segno della “sete” di quella “testa animale” carsica che, quindi, “ha bisogno di essere affogata” in un altro luogo intimo, la “doccia”, dove le “gocce” possono ricordare le “verticali della pioggia” e il loro “diluvio acustico” il frangersi delle onde, quando non lo vincano le urla di “una mandria sgolata di agnelle”, “rincorsa dal fulmine dei lupi”. Il “fuoco nel miocardio quando taccio” è l’interiore fucina in cui Carmela crea la poesia. Dallo sgomento iniziale in cui si chiede: “ma come faccio a creare vocali e consonanti”, “strapparle a morsi dalla pancia morta del mio vocabolario/ masticarle”, perché lei è “nulla” e lei non sa “dire e scrivere il nulla”; come può fare per condurle dall’annichilimento del suo stato ad animarle, per farle vive, comunicanti oltre l’urlo di dolore, suono “in bocca fino alla decenza”? Quando l’unica “unità di misura” alle parole che possiede è l’aberrazione di “casa tenerezza armonia”, dal tempo di un passato tanto lontano quanto radicale per lei. “ma”, di nuovo, si accampa un’eccezionalità che cambia l’afasia in voce. E’ “un giorno”, speciale unico, con un nome: “venerdì”, che non è quello settimanale, ma quello dell’incontro-lavoro in biblioteca con Anna Maria, un giorno che sta nel tempo degli anelli incisi “su un tavolo che sale da terra” come albero, e che infatti ha “un volto che è la sezione di una quercia” e che sta piantato “in un luogo di pubblica intelligenza”, solo per Carmela ed Anna Maria, “una sull’altra a strapiombo” – ancora l’immagine di un precipitare senza appigli, se non quel loro essere duali: ma questo è il modo di venire “alla poesia”. Quando la poesia è “per questione di vita e di morte”. Perché la poesia non è artificio né convenzione, non è neutra né innocua, non è gioco né consolazione; è un conoscere primigenio, è un rinnovamento del mondo a partire dallo sguardo che riemerge dal profondo abissalmente “a strapiombo”, è festa nella potenza della sua ‘creanza’.

Col “requiem nella bufera in cinque arpeggi” Carmela ci accompagna fino alla soglia della morte, attraverso un percorso illuminato dalla luce cruda di nodi fulminei, come arpeggi appunto: ci fu un momento in cui un’onda frantumatissima “tra schiume” come quella di Hokusai travolse “l’equilibrio solitario” della sua barca. E rimase sollevata sospesa nella sua frammentazione schiumosa della sua interiorità. Ha avuto, ha ancora una casa, anzi “dimora”, perché ‘casa’ sarebbe quel ‘di più’ che a Carmela manca. Vi ha disposto “vasi acustici” che “al passaggio del piede” cantano come usignoli: offerta di armonia per chi entra, disponibilità all’accoglienza. Ma “il mio vuoto interiore inghiotte gli ospiti”. Nell’avviarsi alla “notte antartica”, quella freddissima che non finisce, ha solo la fiammella di una “lampada a olio”, ma la chiama “piccola lingua” e quel “palmo” su cui la porta non può che essere aperto. A parole di poesia. E “arte”, se non poesia, è sentita adesso anche quella feroce del “cancro che a colpi di frusta/ schiocca” e tatua “ideogrammi” sul suo corpo. Questa capacità finale di dominare e trasformare il suo male porta il bisogno di fine non come una disperazione ma come una pacificazione: “voglio il tuffo definitivo dal ponte”. E mi si accomuna strettamente in mente a Bruno quando decide: “voglio uscire dal mondo con dignità”[xl] e avverte: “sia chiaro: la morte non rende leggeri è altro/ fa uscire dalle maglie della rete umana/ sono io qui ora che la decido e la comando/ per mia dignità”-[xli] C’è il vento autunnale fuori, che fa volare le “foglie che cadono” in un suono da “carillon” – l’armonia seghettata dai denti metallici –; già il nome di Carmela “si spolpa” tra “le due date” che lo confinano, nel vortice che sprofonda “del mantra”. E’ il 29 ottobre 2016. Come in un diario, gli “arpeggi” hanno la postilla del luogo o della data, ma a me adombrano piuttosto la silenziosa presenza di Anna Maria recuperante che è lì accanto, o meglio: lì insieme. E infatti l’“assolo del congedo” non può che rivolgersi a lei, chiamata ancora una volta a farsi testimone e tramite col mondo: “prendi e porta con te”, “spargi”, chiede Carmela, ora consapevole della sua “bellezza”, che vuole solennemente tramandata dal suono del “gong”, perché vibra, risuona, trapassa aria e pensieri e corpi. E vuoto. Chiede che tutto di lei sia sparso nel tutto: “l’acqua” che era conservata nella sua “campana tibetana” – in cui forse si è trasformata la sua testa carsica per riuscire a contenere e porgere –; “il vento soffiato” liberamente dal suo corpo, non più ingabbiato ferocemente tra le tempie; e, meravigliosamente, “il vuoto dei miei haiku”: qui come mai prima, il vuoto del tao, del Dong: “difficile da tradurre”, dice Isabelle Robinet, perché “significa ‘caverna’, ‘cavo, profondo’, ‘penetrare a fondo, aprire un passaggio, attraversare, comunicare’.”[xlii] Il vuoto della poesia. Che la com-passione di Anna Maria – nel senso più alto: dello spartire un patire, quasi una evangelica testimonianza – già ha cominciato a spargere.

Il dolore di Anna Maria, invece, il suo personale essere trebbiata da questa morte, che qui non può avere luogo, lo troviamo nel cuore di Bruno, comunque solennemente tradotto:

i buoi tirano la morte

mentre le ruote del carro girano a vuoto sull’aia

ai parenti sembra che questo dolore impantanato

non esca dalla luce del mattino

ma per me la morte è

semplicemente apparenza e questione di fango

perché l’unico fatto vivo ce l’ho in corpo:

stanotte alla veglia il letto di Carmela era l’arca

io l’ho tenuta tra le mani come si tiene la caduta della pioggia[xliii]

E dolore tenuto:

io non voglio riconoscere alcun potere

neanche alla morte

che spoglio e la rendo in me libertà liberata

neanche al dolore

sciolto nel viario del sangue[xliv]

Così da accompagnare:

il suono pieno

del sasso rotondo

che cade nell’acqua[xlv]

[i] Anna Maria Farabbi, leièmaria, LietoColle,Faloppio (Co), 2013, p.101, p.102, p.104

[ii] Anna Maria Farabbi, Abse, Il ponte del sale, Rovigo, 2013, p.10

[iii] Ivi, p.139

[iv] Dal 13 luglio 2015 all’8 settembre 2017 Anna Maria Farabbi ha seguito come poeta un gruppo, tra cui dal 23 luglio 2015 Carmela Pedone, di ospiti della comunità psichiatrica di Torre Certalda, complesso residenziale a doppia diagnosi sito a Umbertide (PG).

[v] Anna Maria Farabbi, dentro la O, Kammeredizioni, Bologna 2016

[vi] “la mula e io camminiamo la montagna/ mentre il vento rade la schiena a tutte e tre// con la lingua raccogliamo i residuati bellici/ brillando il silenzio minerale tra il sangue dei morti// la mia poesia animale pratica gli ordigni/ e la mia resistenza matta la fa cantare”, anna lirica e recuperante, in dentro la O, cit., p. 13

[vii] Ivi, p.5

[viii] Ivi, p.12

[ix] Anna Maria Farabbi, La casa degli scemi, Pordenonelegge Lietocolle, Como 2017, p. 19

[x] Anna Maria Farabbi, io sono alla poesia come pane al pane e vino al vino,

[xi] dentro la O, cit., quattro. l’alba dei matti ni, p.118

[xii] Ha partecipato nel 2015 a un concorso di poesia e ha vinto con un testo che ha trovato la forza di leggere in pubblico sul palco, occasione a cui si è preparata in grande eleganza e dignità. Il testo era: “la bilancia/ con due piatti lucenti/ pesa una mela”, una fulminea sintesi di profonda saggezza che le veniva anche dalla pratica buddista e dalla conoscenza di filosofie orientali.

[xiii] E’ prevista infatti una pubblicazione antologica di testi poetici di Carmela Pedone, a cura di Anna Maria Farabbi.

[xiv] Anna Maria Farabbi, io sono alla poesia come pane al pane e vino al vino, cit., p.

[xv] A parte quella precedente, le citazioni dell’ultimo paragrafo si trovano nel brano in prosa che chiude l’opera, ivi, pp.

[xvi] dentro la O, cit., viatico per dentro la O, p.131

[xvii] Anna Maria Farabbi, non esistono gli ultimi, Nella vasca dei pesci rossi, Cartesensibili (rivista on line), 28 maggio 2017

[xviii] Anna Maria Farabbi, L’ombelico vivo di ogni creatura, inedito, maggio 2016

[xix] Anna Maria Farabbi, dentro la O, cit., uno. la poesia biologica nel manicomioarca, p.115

[xx] Queste ed altre poi sono parole tratte da conversazioni con Anna Maria Farabbi, a cui lei ha dato consenso di riproduzione.

[xxi] Anna Maria Farabbi, dentro la O, cit., narrando l’interiorità del piccolo manicomio, p.11

[xxii] Ancora parole tratte da conversazioni con Anna Maria Farabbi, a cui lei ha dato consenso di riproduzione.

[xxiii] Anna Maria Farabbi, dentro la O, cit., p.11

[xxiv] Ivi, quattro. l’alba dei matti ni, p.118

[xxv] Ivi, cinque. una cronaca del ritorno, p.119

[xxvi] Isabelle Robinet, La meditazione taoista, Ubaldini Editore, Roma 1984, p. 126, 127

[xxvii] La casa degli scemi, cit., primo giorno nella tendopoli – invito, p.16

[xxviii] dentro la O, cit., l’ordito nella tramontana, p.8-9 e narrando, p. 52

[xxix] Ivi, quattro. l’alba dei matti ni, p. 118; cinque. una cronaca del ritorno, p.119

[xxx]Abse, cit., Ospizio femminile, p. 121,122, 123

[xxxi] Clarice Lispector, La passione secondo G.H., Feltrinelli, Milano, 1991, p.160-161

[xxxii] Ivi, p.93, p.143, p.160, p.157

[xxxiii] dentro la O, cit., p.50

[xxxiv]La casa degli scemi, p.73

[xxxv] dentro la O, cit., p.47

[xxxvi] Abse, cit., p. 119, p.121

[xxxvii] dentro la O, quattro. l’alba dei matti ni, cit., p. 118

[xxxviii] Ivi, p.102

[xxxix] L’orecchio di Dionisio è una particolare concavità rocciosa verticale a Siracusa, dove i suoni si amplificano e dall’aria sono condotti integri in alto per decine di metri.

[xl] La casa degli scemi, cit., p.83

[xli] Ivi, p. 84

[xlii] Isabelle Robinet, La meditazione taoista, cit., p.126

[xliii] Anna Maria Farabbi, La casa degli scemi, funerale, p.36

[xliv] Ivi, p.37

[xlv] Carmela Pedone, inedito.

Lascia un commento