Sono giorni in cui si aprono le iniziative per la Giornata della Memoria. Il nostro contributo consiste nel fornire alcuni frammenti direttamente dalla voce di chi ha vissuto l’esperienza concentrazionaria o ha conosciuto le tappe del cammino verso Auschwitz. Senza pretesa di completezza, qualche suggestione.

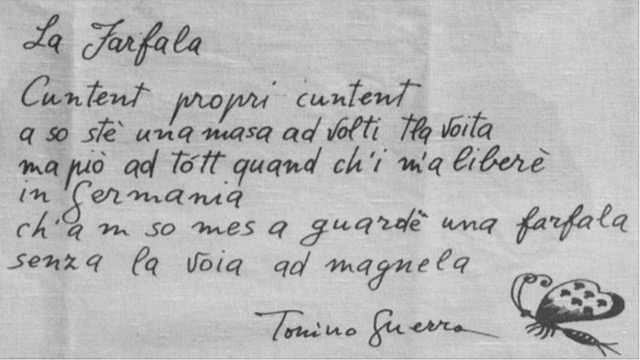

La farfalla

Contento, proprio contento

sono stato molte volte nella vita

ma più di tutte quando mi hanno liberato

in Germania

che mi sono messo a guardare una farfalla

senza la voglia di mangiarla.

Tonino Guerra La farfala, in dialetto di sant’Arcangelo di Romagna

Il tramonto di Fossoli

Io so cosa vuol dire non tornare.

A traverso il filo spinato

Ho visto il sole scendere e morire;

Ho sentito lacerarmi la carne

Le parole del vecchio poeta:

“Possono i soli cadere e tornare:

A noi, quando la breve luce è spenta,

Una notte infinita è da dormire”.

7 febbraio 1946

Primo Levi, Ad ora incerta, Garzanti, 2004

L’ingresso in Lager era invece un urto per la sorpresa che portava con sé. Il mondo in cui ci si sentiva precipitati era sì terribile, ma anche indecifrabile: non era conforme ad alcun modello, il nemico era intorno ma anche dentro, il “noi” perdeva i suoi confini, i contendenti non erano due, non si distingueva una frontiera ma molte e confuse, forse innumerevoli, una fra ciascuno e ciascuno. Si entrava sperando almeno nella solidarietà dei compagni di sventura, ma gli alleati sperati, salvo casi speciali, non c’erano; c’erano invece mille monadi sigillate, e fra queste una lotta disperata, nascosta e continua.

Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi. 1986, p. 25

… devo motivare perché sia mia profonda convinzione che la tortura è stata l’essenza del nazionalsocialismo, o più precisamente perché il Terzo Reich proprio in essa si è realizzato in tutta la sua pienezza.

…

La tortura non è stata inventata dal nazionalsocialismo. Tuttavia ne ha rappresentato l’apoteosi. Al seguace di Hitler non bastava essere veloce come uno scoiattolo, resistente come il cuoio, duro come l’acciaio Krupp per realizzarsi compiutamente. Per fare di lui un rappresentante completo del Führer e della sua ideologia non era sufficiente il distintivo del Partito in oro, non bastava un Blutorden (ordine del sangue) o una Croce di guerra di prima classe. Egli doveva torturare, distruggere, per essere grande nel sopportare l’altrui sofferenza”. Perché Himmler gli conferisse un diploma di maturità che fosse riconosciuto dalla storia, doveva essere in grado di maneggiare gli strumenti di tortura: le generazioni future avrebbero ammirato la sua capacità di annullare la propria misericordia.

Jean Améry, Intellettuale a Auschwitz, Bollati Boringhieri, 1998, pp. 69-70

I comuni prigionieri, quelli che non potevano contare sull’appoggio di nessuno, erano i primi a soccombere. Chi veniva picchiato era segnato. I deboli, coloro che erano ormai a due passi dalla tomba, suscitavano in quelli più forti una tale aggressività che finivano con l’essere picchiati e maltrattati sempre di più, fino a quando morivano davvero. Una persona debole non aveva nessuna possibilità di sopravvivere. Nel lager ti salvavi solo se eri sano e quindi ancora buono per lavorare. Dopotutto “Il lavoro rende liberi!” era il motto del campo di concentramento, anche se sarebbe stato più esatto dire: “Il lavoro annienta” perché quelli ti spremevano fino a quando non c’era più niente da spremere.

Otto Rosenberg, La lente focale. Gli zingari nell’Olocausto, Marsilio, 1998, p. 68

In contrasto con la folla fittissima, che camminava come bestiame avviato al macello, iniziò in quel momento una marcia come ad allora non si era ancora vista. Tutti i bambini si erano messi in fila per quattro. Per primo veniva Korczak, con lo sguardo rivolto al cielo. Stefania Wilczynska guidava il secondo gruppo, Broniatowska il terzo, i suoi bambini avevano degli zaini blu, Szternfeld guidava il quarto gruppo, che proveniva dall’istituto di via Twarda…

Persino il servizio d’ordine stava sull’attenti e faceva il saluto militare. Quando i tedeschio vedevano Korczak chiedevano: “Chi è quell’uomo?”

Monika Pelz, Io non mi salverò. La vita di Janusz Korczak, Castelvecchi, 2012, p. 107

Il 16 giugno 1944 – era venerdì – Marc Bloch è stato fucilato dai nazisti a Saint Didier-de-Formans, nei dintorni di Lione.

Tre mesi dopo, una domenica, Maurice Halbwachs mi ha parlato a lungo di lui. In quell’autunno del 1944 vedevo Halbwachs ogni domenica. Scendevo nel Piccolo Campo di Buchenwald, ai piedi della collina dove avevano passeggiato Goethe ed Eckermann, andavo fino al block 56, la baracca degli invalidi, dei deportati inabili al lavoro. Maurice Halbwachs vi marciva in una cuccetta, accanto a Henri Maspero.

Jorge Semprún, Male e modernità, Passigli, 2002, p. 15

I fari illuminano le facce e le vesti a strisce. Non ci hanno dimenticati dunque. Sanno che siamo lì. Le nostre figure sono le stesse, quelle che vanno al lavoro la mattina. Le spalle sono spinte in avanti. Fa freddo. Chiaroscuro della colonna riunita, mormorio dei belgi, dei polacchi, dei francesi, ognuno col proprio compagno. L’uomo di cui ci si ricorda, sebbene travestito, rasato, sballottato qua e là, e che invidia i cavalli e le vacche perché li si lascia essere cavalli e vacche, ha ancora i suoi occhi e la sua bocca e sotto il cranio raso tutte le immagini e le sue parole di uomo.

Robert Antelme, La specie umana, Einaudi, 1954, p. 28

Simone Weil aveva ragione, lo so da allora, il bene è ineguagliabile e anche inspiegabile, perché non ha nessuna causa precisa se non se stesso, né vuole qualcosa se non se stesso.

Per me tutte le SS si confondono nella figura di una marionetta con l’uniforme e gli stivali, e quando Heichmann fu catturato e giustiziato, la cosa mi riuscì indifferente in maniera quasi imbarazzante. Quella gente era per me un fenomeno unico, e non valeva la pena di riflettere sulle loro differenze personali. Hannah Arendt ha fornito il pendant alle affermazioni di Simone Weil sul bene, quando ha richiamato l’attenzione sulla semplice circostanza che il male viene commesso nello spirito di un’ottusa angustia di idee. Ha scatenato così grida rabbiose tra gli uomini, che hanno compreso bene, se pure non necessariamente in piena consapevolezza, che un simile smascheramento della violenza gratuita mette in questione il patriarcato. Forse sul male le donne ne sanno di più degli uomini, che amano tanto demonizzarlo.

Ruth Klüger, Vivere ancora, SE, 1995, p. 113

Mi ricordo di mamma Deshaies. Sapevamo tutte che dopo l’addio dato al marito e al figlio a Romainville non li avrebbe mai più rivisti. Avevamo saputo che padre era stato gassato appena arrivato e che il figlio era morto qualche settimana dopo, nel campo di Auschwitz. L’ammiravo per il coraggio e la speranza che aveva di ritrovarli dopo la vittoria ma, ahimè, è morta tra le pazze. La dissenteria ci rendeva tutte più o meno ammalate, ma lei perse la ragione, fu sottratta al nostro blocco e messa con le pazze.

Christian Bernadac, Ravensbück, il lager delle donne, Pgreco, 2013, pp. 211-212

Andiamo da Eva. È lì seduta che ci aspetta. Si tuffa le mani in grembo e le solleva in alto: da ognuna, appeso al dito per la spallina, pende un reggiseno dorato. I riflessi della luce danzano sul broccato antico.

“Ecco qua.”

Ilse lo prende a bocca aperta. “Oh! Mi venisse… È la cosa che mi mancava di più… più di tutto!” E sopra l’informe vestito grigio si appoggia quella maschera d’oro all’altezza del petto.

Il mio reggiseno l’ho ancora in mano, sorrido a Ilse accarezzando con le dita la stoffa luccicante.

“Guardate tutte!” grida Ilse scendendo giù dalle altre, sempre col reggiseno sopra il vestito. “Guardate, ora vedete una vera donna!”

“Lo riempirai… un giorno”, mi dice Eva. “Ho pensato che dovevate avere qualcosa… qualcosa come prima.”

“Si”, dico. Chino la testa e guardo le due coppe dorate, vuote.

Zdena Berger, Raccontami un altro mattino, Baldini Castoldi Dalai, 2008, pp. 190-191

Una mattina, dopo l’appello, una voce amplificata da un megafono urla che si richiedono ragazze di circa vent’anni per un lavoro che si sarebbe svolto al chiuso. Le interessate dovevano riunirsi di fronte a una baracca centrale del lager. C’è stata una corsa frenetica verso quella baracca, perché non lavorare all’aperto significava correre meno rischi. Anch’io ci sono andata, ma senza precipitarmi, perché fin dall’inizio mi ero riproposta di vivere gli eventi con un certo senso di fatalismo. Ci siamo incolonnate, eravamo in tante. La SS ha cominciato a contare, e arrivato esattamente davanti a me si è interrotto e ha detto “il numero richiesto è stato raggiunto, le altre tornino alla baracca”. È stata una grande delusione, per noi escluse. Soltanto dopo abbiamo saputo che le altre erano state portate al blocco degli esperimenti. Non se ne è salvata neanche una.

Goti Bauer, testimonianza raccolta da Daniela Padoan tra il 22 giugno 2002 e il 6 novembre 2003. Contenuta in Daniela Padoan, Come una rana d’inverno, Bompiani, 2004, p. 96

“Mi hanno separata dalla mamma, la mamma, la mamma” ripetevo mentre venni spogliata, e cadevano le mie trecce con i fiocchi e venivo rasata, disinfettata, rivestita con una lunga palandrana grigia, zoccoli di legno ai piedi e sul collo appeso un numero: 11152, da allora il mio nome.

“Mamma, mamma, mamma!” ripetevo a Birkenau, dove si camminava sulle ceneri. Ad Auschwitz, dove ci spostarono nel lager C, baracca 11. Per cinque settimane ho continuato a ripetere e ho pianto per la mamma. La povera Judit disperata mi teneva tra le braccia dicendomi: “Sono qui io, Ditke, Ditke siamo insieme, torneremo a casa insieme e ritroverai la mamma.”

Ma la Kapò del blocco, Aliz, una polacca, stufa dei miei pianti, mi fece scendere dal letto a castello dicendomi: “Vieni, ti faccio vedere io dove è tua madre!”

Scesi di corsa dal e la seguii fuori, all’ingresso della baracca.

“Vedi quel fumo?” mi indicò un punto oltre i numerosi blocchi.

“Sì…”

“Senti la puzza di carne umana?”

Edith Bruck, Il pane perduto, La nave di Teseo, 2021, p. 42

Ma com’è la fame? Com’è la fame? La fame porta via il cervello. Come fa un essere umano a brucare? Uso proprio questa parola. In tedesco mangiare per le persone si dice essen. Per le bestie invece fressen: ecco, noi eravamo così.

Ho riflettuto molto su quello che avrei detto qui oggi. È un periodo in cui penso tanto perché smettere di parlare dopo trent’anni non è una decisione semplice. E così voglio condividere un momento che ho raccontato raramente, quello in cui, durante la marcia forzata, incontrammo un cavallo morto. Già alcune di noi, con le unghie e con i denti, con qualunque cosa trovata lì, avevano cominciato a mangiare la sua carne cruda. E anch’io lo feci, io che amavo così tanto i cavalli, che venivo da una famiglia in cui c’era una passione speciale. Accadde perché quell’animale era importante per noi che avevamo fame: trovammo questa carne e, ogni volta che la mandavamo giù, facendo fatica ormai anche a deglutire, sentivamo nel nostro corpo defraudato l’impulso che ci dava quel cibo. Eravamo orribili, molto peggio di quel cavallo. Eravamo morte dentro, ma volevamo vivere.

Liliana Segre, Ho scelto la vita. La mia ultima testimonianza sulla Shoah, Corriere della sera ed., 2020, pp. 38-39

Rimasi ancora lì seduto per un po’, perché era da tanto tempo che non stavo seduto così, in una morbida poltrona rivestita di velluto bordeaux. Nel frattempo anche la signora Fleischmann era tornata portandomi un piatto di porcellana bianca dal bordo decorato con su fette di pane spalmate di strutto e ornate con del peperoncino in polvere e anelli di cipolla, perché ricordava che un tempo mi piacevano moltissimo, e io non esitai a confermare che mi piacevano ancora. Intanto i due vecchi raccontarono che “anche qui a casa” non era stato “facile”.

Il loro resoconto mi diede l’impressione di avvenimenti confusi, intricati e non del tutto ricostruibili, dai contorni molto vaghi, che si sottraevano a ogni definizione e comprensione. Ciò che più spiccava da quella litanìa era la ripetizione frequente, quasi sfinente di una parola, con la quale designavano qualunque svolta fosse intervenuta, qualunque cambiamento, qualunque movimento: “arrivarono” le stelle di Davide sulle case, “arrivò” il quindici ottobre, “arrivarono” al governo quelli delle croci uncinate, “arrivò” il ghetto, arrivò” la faccenda sulla sponda del Danubio, “arrivò” la liberazione. Bene, e poi c’era il solito errore: come se tutto questo accadere confuso che in realtà appariva impensabile e i cui particolari – come mi resi conto – loro non sapevano più ricostruire, non si fosse svolto nella normale successione di minuti, ore, giorni, settimane e mesi, bensì in un certo senso di colpo, come un turbine, un delirio, quasi si fosse trattato di un bizzarro incontro tra amici, che in modo del tutto inaspettato fosse degenerato in dissolutezza e dove i partecipanti – sa Dio perché – all’improvviso perdono il lume della ragione e alla fine non sanno più quello che fanno. Poi finalmente sono ammutoliti e dopo un attimo, all”improvviso, il vecchio Fleischmann mi ha rivolto la domanda: “E che progetti hai per il futuro?”. Mi ha colto un po’ alla sprovvista e ho detto che non ci avevo ancora pensato bene. Allora si è mosso anche l’altro vecchio e senza alzarsi dalla sedia si è chinato avanti. Il pipistrello si è di nuovo levato e questa volta, invece che sul braccio, mi si è posato sul ginocchio. “Prima di tutto,” ha detto, “devi dimenticare gli orrori.” Ancora più stupito ho chiesto: “Perché?”. “Per poter vivere,” mi ha risposto e il signor Fleischmann ha annuito e ha aggiunto: “Vivere liberamente’, e l’altro a sua volta ha annuito e ha aggiunto: “Con un simile peso non si può cominciare una vita nuova, e in questo aveva ragione, dovevo ammetterlo. Solo che io non capivo come potessero pretendere una cosa impossibile, ho fatto notare che l’accaduto era accaduto e che non potevo dare ordini alla mia memoria. Una vita nuova – ho obiettato – potevo incominciarla solo se fossi rinato, oppure se una qualche disgrazia, una malattia o qualcosa del genere si fosse impadronita della mia coscienza, e speravo proprio che loro non mi augurassero questo. “E in generale,” ho aggiunto, “io non mi sono accorto degli orrori,” e allora li ho visti tutti piuttosto sbalorditi. Cosa significava che “non mi ero accorto”’? Ma a quel punto ho domandato cosa avessero fatto loro in questi “tempi difficili”. “Be’… abbiamo vissuto,” ha risposto il primo con aria pensierosa. “Abbiamo cercato di sopravvivere”, ha aggiunto l’altro. Dunque anche loro avevano fatto un passo dopo l’altro – ho osservato. Quali passi, hanno voluto sapere, e allora ho spiegato anche a loro come erano andate le cose, per esempio, ad Auschwitz. Per ogni convoglio ferroviario – non voglio sostenere che sia necessariamente andata sempre così, poiché non posso saperlo – quanto meno nel nostro caso, però, bisogna calcolare circa tremila persone. Supponiamo che tra esse vi fossero più o meno mille uomini. Calcoliamo uno, due secondi, più uno che due, per la visita. Il primo e l’ultimo li lasciamo perdere, tanto non contano mai. In mezzo, però, dove mi trovavo anch’io, bisognava calcolare un tempo di attesa tra i dieci e i venti minuti prima di arrivare al punto dove viene presa la decisione: subito il gas oppure per questa volta scampato. Intanto, però, la fila continua a muoversi, ad avanzare, ciascuno fa sempre un passo, corto o lungo, a seconda della velocità di regime.

A quel punto è calato un silenzio che è stato interrotto solo da un rumore: la signora Fleischmann mi ha tolto il piatto vuoto e l’ha portato via, non l’ho più vista tornare indietro. I due vecchi però mi hanno domandato cosa c’entrasse e cosa intendessi dire. Niente in particolare, però non era vero che le cose semplicemente fossero “arrivate” perché anche noi ci eravamo mossi. Solo che adesso tutto dava l’impressione di essere finito, concluso, immutabile, definitivo, così mostruosamente rapido e terribilmente confuso, proprio come se tutto fosse “arrivato”: ma soltanto adesso, guardandolo a posteriori, diciamo da dietro. E, ovviamente, anche conoscendone il destino. Perché così, in effetti, ci rimane solo l’evidente cognizione che il tempo trascorre. Perché così, per esempio, uno stupido bacio ha lo stesso grado di necessità, diciamo, di un giorno di immobilità nel casello daziario oppure delle camere a gas. Ma sia guardare da dietro sia guardare da davanti, sono prospettive sbagliate – questa era la mia opinione. In fin dei conti anche venti minuti, presi in se stessi, sono un tempo lungo. Ogni minuto era cominciato, era durato ed era terminato prima che fosse cominciato quello successivo. Ma adesso – ho detto – proviamo a considerare questo:

ciascuno di quei minuti avrebbe potuto portare qualcosa di nuovo. In realtà non ha portato niente, naturalmente – eppure bisogna ammettere che avrebbe potuto, in fondo durante ciascuno di quei minuti sarebbe potuto succedere qualcosa di diverso da quello che casualmente era accaduto, e questo ad Auschwitz esattamente come, supponiamo, qui a casa, quando avevamo preso commiato da mio padre.

Quell’ultima frase ha in qualche modo scosso il vecchio Steiner. “Ma cosa avremmo potuto fare?!” ha domandato con un’espressione tra l’arrabbiato e il lamentoso. Io ho detto: niente, naturalmente; oppure – ho aggiunto qualunque cosa, che sarebbe stato altrettanto irragionevole quanto il non aver fatto niente, è naturale, naturale come sempre. “Ma non è affatto di questo che si tratta,” ho cercato di spiegare ancora. “Di cosa allora?” mi hanno domandato, già perdendo un poco la pazienza, e io ho risposto, sentendo crescere dentro di me la rabbia: “Si tratta dei passi”. Ciascuno ha fatto i suoi passi finché ha potuto: anch’io, e questo non solo marciando in colonna a Birkenau, bensì già prima, qui a casa. Li ho fatti con mio padre, con mia madre, con Annamaria e anche – forse quelli più difficili – con la sorella maggiore. Adesso glielo saprei spiegare cosa significa essere “ebreo”: niente, niente per me e niente in sé, in origine, e questo finché non si innescano quei passi. Niente di tutto quello è vero, non esiste del sangue diverso, non esiste niente, ma solo…e qui mi sono bloccato, ma all’improvviso mi è venuta in mente la frase del giornalista: esistono solo date circostanze e all’interno di esse nuovi dati di fatto. Anch’io ho vissuto un destino dato. Non era il mio destino, eppure l’ho vissuto – e non capivo come potessero non concepire che io, adesso, volevo farne qualcosa di questo destino, che dovevo ancorarlo, agganciarlo a qualcosa, che non potevano dirmi semplicemente che era stato un errore, un incidente, una specie di sbandata o magari che non era affatto accaduto. Mi rendevo già conto, e anche chiaramente, che non riuscivano a capirmi, che le mie parole a loro non andavano a genio, anzi, che c’era qualcosa che urtava loro persino i nervi. Mi accorgevo che di tanto in tanto il signor Steiner voleva interrompermi, voleva quasi balzare su, vedevo che l’altro vecchio lo tratteneva e ho sentito che gli ha detto: “Lo lasci stare, non vede che vuole semplicemente parlare? Lo lasci parlare”, e infatti io ho parlato, probabilmente a vuoto e forse anche in modo un po’ sconnesso. Comunque anche così ho spiegato loro che non si può cominciare una vita nuova ma soltanto proseguire quella vecchia. Io e nessun altro ho fatto i miei passi e, aggiungo, con rettitudine. L’unica macchia, l’unica pecca che eventualmente mi può essere rinfacciata, l’unica casualità è che noi eravamo qui a discorrere – ma di questo non avevo colpa. Volevano forse che tutta la mia rettitudine e tutti i miei passi pregressi perdessero il loro significato? Perché questo repentino cambiamento dell’animo, perché questa riluttanza, questo rifiuto di voler comprendere: se esiste un destino, allora la libertà non è possibile; se però – ho continuato, sempre più sorpreso di me stesso, sempre più eccitato – la libertà esiste, allora non esiste un destino, il che significa – mi sono fermato ma solo per prendere fiato – il che significa che noi stessi siamo il destino – questo ho improvvisamente capito, e l’ho capito in quel preciso istante con una pregnanza fino a quel momento sconosciuta. Ero persino un poco triste di avere davanti a me soltanto loro e non degli antagonisti più intelligenti, in un certo senso più degni. Ma avevo davanti loro, del resto loro – come ho intuito almeno in quell’istante – sono presenti ovunque, e in ogni caso erano stati presenti anche quando avevamo dato l’addio a mio padre. Anche loro avevano compiuto i loro passi. Anche loro fin da subito avevano capito tutto, anche loro avevano previsto ogni cosa, anche loro si erano congedati da papà, come se quello fosse stato il suo funerale e più tardi avevano persino litigato se io dovevo recarmi ad Auschwitz con la ferrovia suburbana piuttosto che con l’autobus… Però a quel punto è balzato in piedi non solo il signor Steiner ma anche il vecchio Fleischmann. Ha cercato di trattenere quell’altro, senza però riuscirci. “Cosa?” mi ha aggredito il signor Steiner con la faccia paonazza e picchiandosi il pugno sul petto: “Vuoi vedere che alla fine siamo noi i colpevoli, noi, le vittime!” e io ho cercato di spiegargli che non si trattava di colpa, ma di capire le cose, ecco tutto, non fosse che per rispetto della ragione, per rettitudine, per così’ dire. Non potevano togliermi tutto, almeno questo dovevano cercare di capirlo; non era ammissibile che non mi venisse concesso né di essere vincitore né vinto, né causa né effetto, né di sbagliare né di avere ragione; io non potevo – almeno cercassero di capire questo, li supplicai quasi: io non potevo mandare giù l’amara idiozia di essere semplicemente e nient’altro che innocente. Ma tanto era chiaro, me ne rendevo conto, che non volevano capire un bel niente e così, prendendo sacca e berretto me ne sono andato, accompagnato da un paio di parole confuse, qualche cenno, qualche smorfia incompiuta e da frasi rimaste in sospeso.

Imre Kertész, Essere senza destino, Feltrinelli, 1999, pp. 214-219

J’accuse

Au nom du mort qui fut sans nom

au nomn des portes verrouillées

au nom de l’arbre qui répond

au nom de plaies au nom des prés mouillés

au nomn du ciel en feu remords

au nom d’un père qui n’aura plus son fils

au nom du livre où le sage s’endort

au nomn de tous les fruits qui mûrissent

au nom de l’ennemi au nom du vrai combat

aù l’oiseau avait fait son nid

au nom de gran retour de flamme et de soldats

au nom des feuilles dans le puits

au nom des justices somnmaires

au nom de la paix si faible dans nos bras

au nom des nuits vivantes d’une mère

au nom d’un peuple dont s’effacent les pas

au nom de tous les nomns qui n’ont plus de renom

au nom des lois remuantes au nom des voix

qui dicent oui qui disent non

au nom des hommes aux jeux de proie

Amour je te livre aux premierès fureurs de la Joie.

(Io accuso. Nel nome del morto che fu senza nome / nel nome delle porte

sprangate / in nome dell’albero che risponde / in nome delle piaghe in nome dei

prati bagnati // in nome del cielo infuocato del nostro rimorso/ in nome d’un

padre che non avrà più suo figlio/ in nome del libro dove il saggio s’addormenta / in nome di tutti i frutti che maturano // in nome del nemico in nome della vera lotta / dove l’uccello aveva fatto il suo nido/ in nome del grande ritorno di fiamma e di soldati/ in nome delle foglie nel pozzo// in nome delle giustizie sommarie/ in nome della pace così fragile nelle nostre braccia/ in nome

delle notti vive d’una madre/ in nome di un popolo di cui si cancellano i passi // in nome di tutti i nomi che non sono più noti / in nome delle leggi che si muovono in nome delle voci/ che dicono sì che dicono no/ in nome degli uomini dallo sguardo predatore // Amore io ti affido ai primi furori della Gioia).

Tratta da Carlo De Matteis, Dire l’indicibile. La memoria letteraria della Shoah, Sellerio, 2009, pp 167-168

C’è un paio di scarpette rosse

numero ventiquattro

quasi nuove:

sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica

“Schulze Monaco”

c’è un paio di scarpette rosse

in cima a un mucchio di scarpette infantili

a Buchenwald

più in là c’è un mucchio di riccioli biondi

di ciocche nere e castane

a Buchenwald

servivano a far coperte per i soldati

non si sprecava nulla

e i bimbi li spogliavano e li radevano

prima di spingerli nelle camere a gas

c’è un paio di scarpette rosse

di scarpette rosse per la domenica

a Buchenwald

erano di un bimbo di tre anni

forse di tre anni e mezzo

chi sa di che colore erano gli occhi

bruciati nei forni

ma il suo pianto lo possiamo immaginare

si sa come piangono i bambini

anche i suoi piedini

li possiamo immaginare

scarpa numero ventiquattro

per l’eternità

perché i piedini dei bambini morti non crescono

c’è un paio di scarpette rosse

a Buchenwald

quasi nuove

perché i piedini dei bambini morti

non consumano le suole.

Joyce Lussu, Inventario delle cose certe, Andrea Livi Editore, 1998

“Non siamo ancora abituati ai cambiamenti intorno a noi, perché noi stessi non possiamo cambiare seguendo lo stesso tempo, e il disturbo del nostro ritmo di vita provoca questa sensazione di sconvolgimento psicofisico. Ma da qualche parte, nascosta nel profondo, si trova la sorgente pura da cui sgorga nuovo il ruscello. La bellezza resta immortale. L’amore resta immortale, anche se per i nostri occhi malati, tutto è avvolto da un velo nero. Ogni tanto irrompe la luce, sperimentiamo lo stato di grazia, e quel momento vale abbastanza da convincerci che il mondo è cattivo – ma Dio è buono, e dobbiamo lottare per salvare ciò che vale la pena salvare, facendo tutto il nostro meglio. Tra biancospini rossi come rose, a fianco di gigli bianchi cammino, in questo primo sole, dopo una primavera così tetra. I giovani alberi sono leggermente crivellati, l’erba è così verde e brillante – nasce il desiderio di allontanarsi da qui, dormire e risvegliarsi fuori, assaggiare l’erba e l’aria, bere il profumo della giovane natura. Vietato agli ebrei. Poi mi fermo vicino a un albero in fiore e lo guardo intensamente con il mio essere più profondo, con il mio io più profondo. Cercare il nostro universo in un albero, l’emozione divina in un mazzo di violette, la gioia incolpevole di questo giorno di maggio, intensamente esperito alla ricerca d’un filo d’erba. Illimitatezza dell’universo, illimitatezza della nostra percezione ed esperienza. Un giorno tornerà la pura ricchezza. Rotolarsi nell’erba, prendere il sole nella brughiera – conoscere l’ebbrezza di questo fiorente inizio.” Amsterdam, Maggio 1942

“Davanti a me sfila la truppa dei soldati [tedesca, d’occupazione, n.d.r..]. pronti, scattanti, nelle loro grigie uniformi, nell’orrenda regolarità meccanica del passo, del movimento delle braccia, del canto. Un grigio ammasso di robot, un cliché mostruoso. Penso: io sono mille volte più libera. Nonostante la mia stella gialla, nonostante le restrizioni e i divieti, nonostante i limiti che mi vengono imposti dall’esterno. Come sono mille volte più libera dentro in confronto a questo materiale umano meccanizzato, grigio su grigio, che cammina, si muove e canta con rigore da automa, senza alcun proprio libero impulso. Come utilizzare questa libertà? Ognuno per sé, a modo suo. Come è meglio per noi e per gli altri.” Amsterdam, Maggio 1942

“Dalle finestre si sente gridare: ‘Portano via gli ebre!’, come se si dicesse ‘raccolgono fagiolini’ o ‘estirpano le patate’: un ‘Tatsache’ [fatto, dato di fatto]. E noi restiamo a guardare incollati alla finestra. Una rigidità scende sulle cose, nulla si muove. Gli alberi stanno immobili. La luce sprofonda. All’improvviso cala l’oscurità e dal parco si leva un odore autunnale. Le finestre vengono chiuse. Le persone si disperdono. È passato. I bambini tornano a giocare. I passanti camminano. Li sento parlare indifferenti, ignari di quello che è successo qui un quarto d’ora fa.” Amsterdam, Settembre 1942

“I genitori di Paul sono stati deportati mentre erano a letto. Sono stati presi con addosso indumenti acchiappati frettolosamente, senza alcun bagaglio. La madre ha settantacinque anni, il padre ottanta. Comprendo il dolore di Paul. Guardo con orrore a queste scene spaventose che accadono qui intorno. Ma non capisco perché la gente aggiunga alle proprie proteste: ‘Ed erano abituati così bene’. Per far sembrare la crudeltà ancora più crudele? Perché gli anziani dormivano sotto sottocoperte di seta? Perché le loro case erano ricoperte di caldi tappeti? Perché al tavolo ordinavano solo il cibo più costoso, e lo rispedivano in cucina se mancava qualcosa? Per questo la sorte che li ha colpiti è peggiore? Non è stata invece più crudele nei confronti di quelli che hanno sempre vissuto una vita amara, che mai sono stati sazi e mai hanno dormito sotto le coperte al caldo? Perché non è peggio peri poveri che la loro misera esistenza sia degradata così, che debbano lavorare sodo, dormire in baracche fredde, mangiare cibo avariato? “Perché ci sono già abituati”, mi risponde il cinico. Ma è questa la cosa più tragica. Orribile è il destino che è toccato ai genitori di Paul. Persone ricche e viziate, cacciate dalla loro comoda casa. Ma provo maggiore pietà, una compassione più profonda, per i poveri che sono stati colpiti, che da sempre sono miseri e infelici” Amsterdam, Settembre 1942

“(…) a tavola Hedda dice ai bambini: ‘Mai dimenticare né perdonare il male che ci viene fatto’, e tutto in me dice: no! Non è giusto, così non arriveremo da nessuna parte! E questa mattina leggo nel tredicesimo canto [del Purgatorio di Dante]: dimenticare, perdonare, e amare il nemico!” Amsterdam, Ottobre 1942

“A tavola Hedda dice: ‘non possiamo tenere mamma gatta e il gattino. Mangiano troppo’. Hedda, alla cui tavola c’è sempre posto per un ospite, Hedda che sempre e volentieri fa del bene, non può tenere gli animali ‘perché mangiano troppo’. Ci ridiamo su, è una parola detta per scherzo. Eppure non del tutto. Non possiamo fare a meno del pane. I poveri, che lo chiedono alla porta, li mandiamo via con altro cibo. L’animale riceve tre volte al giorno una ciotola di latte, verdure e patate, e l’ultima volta la domestica non ha forse guardato il piattino pieno, mentre veniva portato fuori per mamma gatta? I gatti mangiano troppo. Ci ridiamo sopra, ma in questo c’è qualcosa di amaro.” Amsterdam, Ottobre 1942

“(…) guardo sul giornale la foto di due ufficiali tedeschi che si sono addormentati in un carro armato. Niente è più toccante di questi volti dormienti. Questa resa incondizionata al sonno, la deriva verso l’eternità, anche all’interno di quella macchina diabolica (…) La coscienza li ha abbandonati. Il riposo si abbatte sul corpo stanco e tormentato. La mano è ancora sulla pistola, ma la malvagità è sparita. Sono questioni delicate, di cui posso parlare solo con poche persone. Ai più, l’odio corrode il cuore così profondamente da non lasciare spazio alla pietà.” Amsterdam Febbraio 1943

“Un giorno, anche la nostra angoscia sparirà nel vento. Un giorno, dopo questo vortice di disgrazia, nascerà un chiaro giorno, un inizio di pura promessa. / Mentre taglio la carne nel piatto, vedo su di essa l’estremità del timbro viola. Anche se la carne è un lusso al giorno d’oggi, non riesco più a mangiarla. Vedo davanti agli occhi la scena della mandria di vitelli radunati fuori in una sera d’estate. E vedo davanti a me la truppa di soldati che è passata di fronte a casa nostra stamattina cantando. C’è qualcosa di uniforme in queste creature che avanzano. Quando sento gli uomini grigi che si avvicinano marciando, mi attraversa una simile compassione. Naturalmente sarò felice quando la nostra città sarà liberata da questa fosca piaga. Ma non provo odio, solo pietà per questo materiale umano sopraffatto e privo di volontà.” Amsterdam, Febbraio 1943

“Molti dicono: gli uomini non cambiano. Ma io non voglio crederci. Allora questa catastrofe apocalittica non avrebbe avuto senso, ma nel mondo creato nulla è senza senso (…) Ci deve essere un cambiamento in ognuno di noi; una nuova consapevolezza, una percezione più profonda, un desiderio di essere puri e migliori.” Febbraio 1943

Carla Simons, La luce danza irrequieta. Diario 1942-1943, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2023

Lascia un commento